生産性の意味を徹底解説!経営分析とマクロ経済から理解を深めよう

大小問わず、あらゆる企業では生産性を高める取り組みが行われてきました。より少ない経営資源を元手に、より多くの価値を生み出すことは、すべての企業が時代を通じて追い求めてきたことです。そして、個別の企業にとどまらず、ひとつの国全体が生み出す付加価値の大きさは、国民の豊かさと経済成長に結びついており、生産性は経済政策を論ずる上でも重要な指標となります。

一方、「生産性」は重要である反面、具体的な定義や、それらを高める方法についてはピンとこないかもしれません。本記事では、個々の企業の生産性、また、マクロ経済の生産性それぞれについての理解を深めるとともに、生産性を向上させるポイントについて解説します。

1-1.生産性の定義

1-2.INPUT(投入)

1-3.OUTPUT(産出)

1-4.生産性と効率、能率、それぞれの意味

1-5.付加価値とは

2.生産性の種類

2-1.労働生産性

2-2.資本生産性

2-3.全要素生産性(TFP)

3.マクロ経済と生産性の関係

3-1.日本の労働生産性の国際比較:下降トレンドにある

3-2.企業規模、業種による生産性の違い:企業規模に比例

3-3.働き方改革・ワークライフバランスと生産性

3-4.イノベーションの定義と生産性

3-5.DXと生産性

4.企業が生産性を高める方法

4-1.OUTPUTとINPUTの視点から生産性を上げる

4-2.組織としての生産性を高める

5.まとめ

そもそも、生産性とは何か

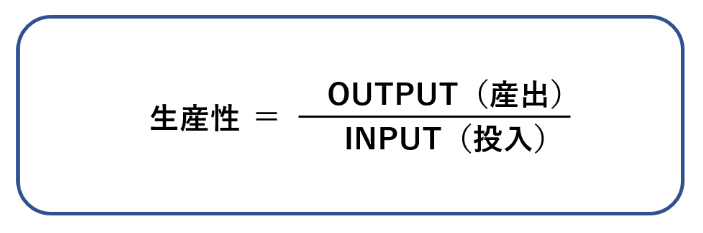

生産性は、どれだけのヒト・モノ・カネ(INPUT)を使って、どのくらいの価値(OUTPUT)を生み出したかを測る指標です。一般的には、企業活動のなかでの経営資源の投入量と成果の大きさを評価する際に用いられます。

工場で考えると、従業員の労働や生産設備、土地建物、エネルギー、原材料などがINPUT(投入)されたものであり、これらを生産要素といいます。作り出された製品や、それによってもたらされた売上・利益がOUTPUTにあたります。

生産性の定義

生産性は以下のように定義されています。

生産性とは、生産諸要素の有効利用の度合い

つまり、同じINPUTであればよりOUTPUTの大きいほう、OUTPUTが同じであればINPUTが小さいほうが「生産要素を有効利用している度合いが高い」=「生産性が高い」ということができます。

INPUT(投入)

生産性は、INPUT(投入)に対するOUTPUT(産出)の割合であり、INPUT 1単位あたりのOUTPUTの量として表されます。

INPUTである経営資源をヒト・モノ・カネに分けて生産性を求める場合、以下のような生産性指標が求められます。

● ヒト = 従業員数 → 労働生産性(人的資本の効率性) ● モノ = 有形固定資産 → 設備生産性、または、資本生産性(設備投資の効率性) ● カネ = 総資本 → 資本生産性(事業活動に投下された資金全体の効率性)

労働生産性は従業員1人当たり、または、時間あたりにどれだけのOUTPUTを生み出したかを測るものです。

設備生産性は事業活動のために保有している有形固定資産の金額を分母とし、付加価値の金額を分子として計算します。特に大規模な設備を要する業種にとって重要となる指標です。

資本生産性は生み出した付加価値を総資本で割ったものであり、「付加価値率 ✕ 総資本回転率」に分解することができます。この値を見ることで薄利多売のビジネスモデルか高付加価値商品を扱うビジネスモデルかを判断することができます。

OUTPUT(産出)

事業活動の結果として生み出されたものがOUTPUT(産出)であり、生産量、付加価値、売上などがこれにあたります。

労働生産性に当てはめてみると、以下のような生産性指標を求めることができます。

● 生産量 / 従業員数 = 物的生産性 ● 付加価値 / 従業員数 = 付加価値生産性 ● 売上高 / 従業員数 = 1人当たり売上高

生産性と効率、能率、それぞれの意味

「生産性」に関連して「効率」と「能率」というワードがよく使われます。

「効率」はOUTPUTを作り出す過程で生ずるINPUTの無駄の程度をあらわします。

「能率」は一定時間内にどれだけのOUTPUTを生み出せるかの割合です。

効率を高めるといった場合は、ムリ・ムダ・ムラをなくし、INPUTを削減することで生産性を上げるイメージです。能率を上げるという場合には、生産能力を高めることで、同じINPUTからより多くのOUTPUTを引き出そうとする方向性があてはまります。

付加価値とは

企業活動によって新たに生み出された経済的価値そのものである付加価値は、生産性を測るうえで重要な意味を持っています。

付加価値とは「OUTPUT ≒ 売上」から「INPUT ≒ コスト」を差し引いたものである粗利です。しかし、売上は生産高(OUTPUT)と完全に一致することはなく、また、コストには設備の減耗を考慮した減価償却費も含まれます。

実際に付加価値を計算する方法には、控除法(中小企業方式)と加算法(日銀方式)の2つがあり、それぞれ以下の計算式を用います。控除法はOUTPUTからINPUTを引いたもの、加算法は生み出された価値の分配された結果を積み上げたものと捉えることができます。

【控除法】

● 付加価値 = 総生産高 ー 外部購入費(商品仕入れ、原材料費、外部加工費、運賃など)

【加算法】

● 付加価値 = 経常利益 + 人件費 + 賃借料 + 減価償却費 + 金融費用 + 租税公課

また、減価償却費を含んだものを粗付加価値、除いたものを純付加価値といいます。

● 粗付加価値 = 純付加価値 + 減価償却費

生産性の種類

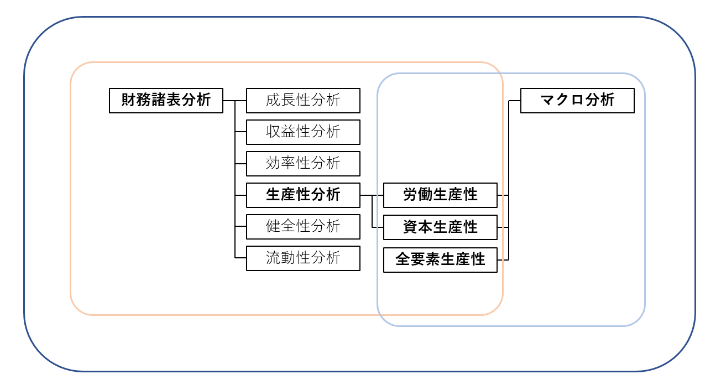

ここまで生産性のいくつかの種類をあげましたが、生産性は企業の経営指標として、また、潜在成長率の観点からマクロ経済を分析するうえでも重要な意味を持っています。

個々の企業の財務諸表をもとに経営状況を知る手がかりとするのが財務諸表分析(経営分析)です。下図に示したとおり、生産性分析は財務諸表分析のなかのひとつであり、生産性分析の主な指標には、労働生産性と資本生産性があります。

また、国全体や産業別などのマクロ的な生産性を見る場合には労働生産性、資本生産性に加えて、全要素生産性(TFP)が使われます。

労働生産性

労働生産性は人的資本の観点から生産性を分析するものです。INPUT(投入)された労働力を従業員数として捉え、1人あたりのOUTPUT(産出)を算出します。

● 労働生産性 = 付加価値 ÷ 従業員数

分母にあたるINPUT(投入)は、従業員1人あたりとする場合と、従業員数に労働時間を掛けた総労働時間を求めた時間あたりとする場合があり、総労働時間で求めたものが人時生産性です。

分子にあたるOUTPUT(産出)は、付加価値額で捉える場合と生産量や生産金額で捉える場合があり、付加価値額を分子に置いたものを付加価値労働生産性、生産量・生産金額を分子に置いたものを物的労働生産性といいます。

資本生産性

資本生産性は事業に使われている資本の観点から生産性を分析するものです。B/S(貸借対照表)上では総資本は総資産と同額であるため、負債(他人資本)も含めて事業を行うために投下された資金が、効率的に使われているかどうかを評価する指標となります。

● 資本生産性 = 付加価値額 ÷ 総資本

分母にあたるINPUT(投入)はB/S上の総資本を使う場合と、資本ストックという意味で有形固定資産を使う場合があります。有形固定資産を分母に置く場合は設備生産性と同じ計算方法です。

全要素生産性(TFP)

全要素生産性(TFP:Total Factor Productivity)はマクロ経済学で用いられる生産性の指標です。国全体の経済成長の要因を明らかにする成長会計という分析手法のなかで使われます。

国全体の生産活動により生み出された付加価値の合計がGDP(国内総生産)にあたります。

GDPが増減するのは、労働力、資本ストックそれぞれの投入量の増減と労働生産性、資本生産性の増減が複合的に組み合わされた結果です。つまり、生産要素の投入量の増減と生産性という効率の変化によって付加価値が増減すると考えることができます。

それを量的に把握しようとする場合に、労働力の人数と資本ストックの金額という単位の異なる数値、また、投入量の実数値と生産性の割合を合わせて計算することはできません。それを解消するために増減率にのみ着目し、マクロで見た付加価値合計の増減率から、労働投入と資本投入の増減率を除いたものが生産性が向上した割合であるとするのがTFPの考え方です。

● GDP(付加価値)の増減率 = 労働投入の増減率 + 資本投入の増減率 + 生産性(TFP)の増減率 ● TFPの増減率 = 付加価値の増減率 ー 労働投入の増減率 ー 資本投入の増減率

例えば、新しい設備を導入することで労働投入を削減できたとしても、設備導入コストが人件費削減分を下回らなければ、全体の生産性が向上したとはいえません。この場合、労働生産性は向上したことになりますが、新しい設備を導入したことにより生産高が増加しなければ、資本生産性は悪化することになります。

あるいは、イノベーションや技術革新を通じて産業全体の構造が変化した場合にも、労働生産性と資本生産性のどちらかの要因だけとはいえない付加価値の上昇が見られます。

このような、労働生産性、資本生産性が単独では捉えることのできない生産性の向上を把握する際に使われるのが全要素生産性(TFP)です。

マクロ経済と生産性の関係

一国全体の生産性は経済成長に大きく関連しています。第二次大戦以降の米国1人あたりの経済成長は、8割以上が生産性の上昇に起因していること、また、国ごとに所得格差が生じる要因の半分が生産性の違いによるものであるという研究結果が示されています。

労働生産性が上昇する要因は資本装備率とTFPの高まりによるものです。簡単に言えば、労働のなかで使用できる1人あたりの設備の量が増加し、さらにその設備の技術進歩で労働生産性が高まったということです。このことは、さまざまな仕事の現場を数十年前と比べてみると直感的にも理解しやすいでしょう。

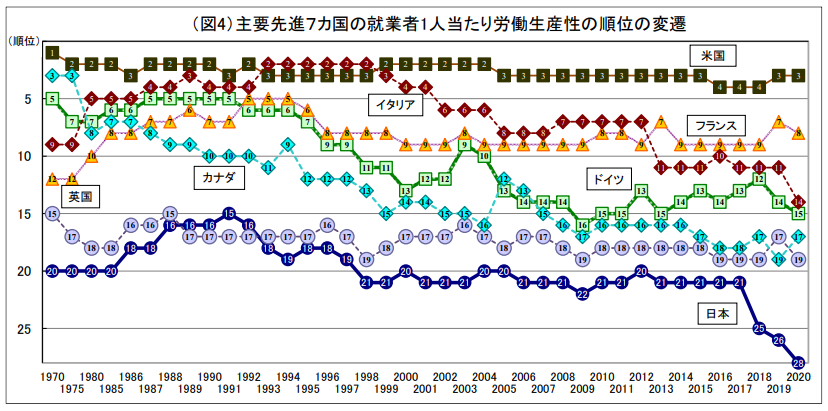

日本の労働生産性の国際比較:下降トレンドにある

公益財団法人日本生産性本部が公表する「労働生産性の国際比較 2021」では、日本の労働生産性の低迷と近年の下落傾向が示されています。順位の上位に位置するのはほとんどが欧州諸国であり、日本よりも労働生産性が高い理由として、多国籍企業の拠点が多いこと、また、産業構造的に労働生産性が高くなりやすい業種の比率が高いことなどがあげられています。

労働生産性を比べることが多い国際比較の順位ですが、購買力平価を用いた国際間の比較に限界があることも指摘されています。

- 時間あたり労働生産性 ・・・OECD加盟38カ国中23位(1970年以降最も低い順位)

- 1人あたり労働生産性 ・・・OECD加盟38カ国中28位(1970年以降最も低い順位)

- 製造業の労働生産性 ・・・OECD加盟主要31カ国中18位

下のグラフ、同「主要7カ国の就業者1人あたり労働生産性の順位の変遷」を見ると、近年では2018年度以降、順位の低下が目立ちます。

出典:公益財団法人日本生産性本部「労働生産性の国際比較 2021」

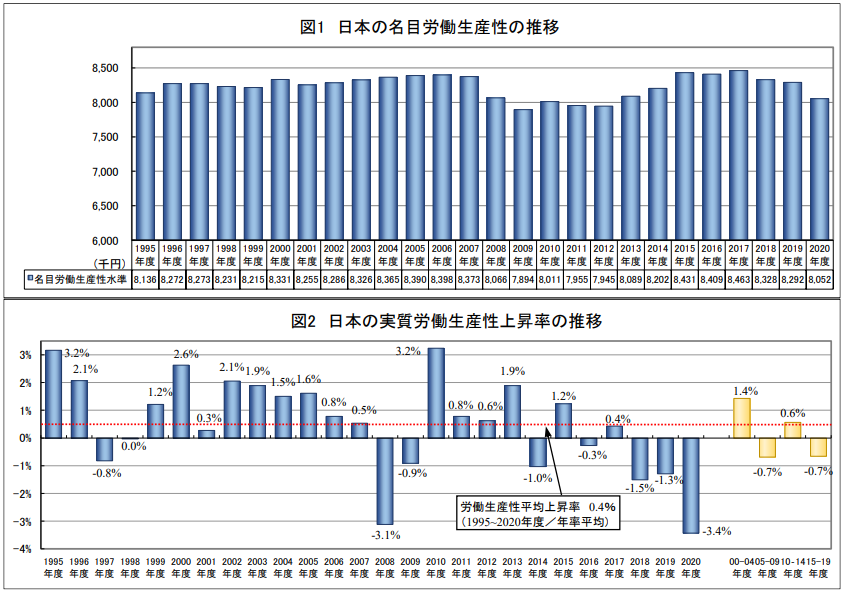

国際比較の順位の低下に対し、名目労働生産性の金額と上昇率の推移を示したものが下のグラフです。

出典:公益財団法人日本生産性本部「日本の労働生産性の動向 2021」

2018年度に日本の生産性が低下した要因として、就業者数が前年より115万人増加したことがあげられます。その内訳として女性と高齢者が多く、短時間労働者が増加したことで1人あたりの労働生産性を押し下げる結果となり、このトレンドは2019年度も続きました。これは、労働生産性の分母である労働投入量が増加したにも関わらず、分子である付加価値がそれほど増えなかったことによるものです。

2020年度は労働生産性の下落幅がより大きくなっています。コロナ禍の活動自粛により国内消費と設備投資が萎縮したことでGDPが大きく落ち込みました。この場合は分子の付加価値が前年よりも減少したことによるものと考えられます。

企業規模、業種による生産性の違い:企業規模に比例

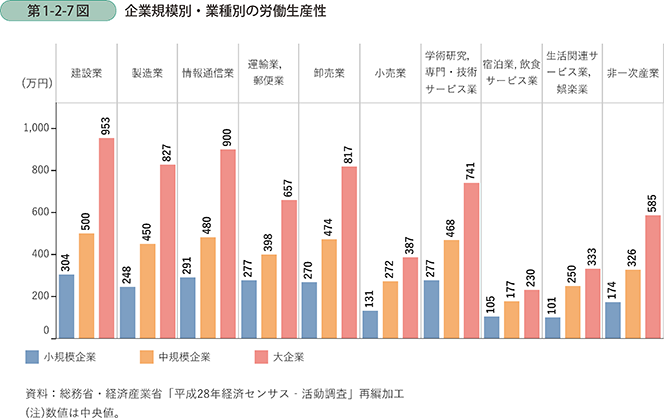

労働生産性は、企業規模や業種によっても、その傾向は異なっています。以下のグラフは小規模企業、中小企業、大企業別、業種別の労働生産性の中央値を示したものです。

【企業規模別・業種別の労働生産性】

出典:中小企業庁「2020年版 中小企業白書」

いずれの業種も企業規模が大きいほど労働生産性が高いことは明らかです。大企業ほど資本装備率が高く、成長投資にも積極的であることがその理由です。

業種別の労働生産性も資本集約型、知識集約型の業種ほど高く、労働集約型の業種ほど低くなる傾向があります。

働き方改革・ワークライフバランスと生産性

生産性向上を掲げた近年の大きな政策が、安倍内閣で推進された「日本再興戦略2016・働き方改革、雇用制度改革」です。それに続く「経済財政運営と改革の基本方針 2017」のなかで、①正規・非正規雇用格差の是正、②長時間労働の是正による女性・高齢者の労働参加率向上、③転職が不利にならない労働力の産業間・企業間での再配分などが生産性向上のための方針として示されました。

働き方改革のなかで注目されたのが長時間労働の是正です。長時間労働が労働者にもたらすデメリットを見据えたといえます。

長時間労働の弊害はブラック企業のイメージに象徴され、対策が必要であることは間違いありません。しかし、労働時間と生産性の関係については数多くの実証研究がなされており、労働時間の削減と柔軟な働き方が生産性向上にどの程度結びつくのかといった点では議論の余地を多く残しています。

長時間労働がもたらす労働者の肉体的・精神的疲労による生産性低下は明らかですが、一方で、長時間労働による労働者の学習効果の向上や設備稼働率の向上が生産性にプラスの効果を及ぼすという指摘もあります。

労働時間の削減による労働投入(INPUT)の減少と時間あたりの生産性向上のバランス、また、業種や職種、個々の企業や個人によって最適な労働時間もそれぞれに異なります。労働時間の削減だけにとらわれず、幅広い視点から働き方を模索していくことが求められます。

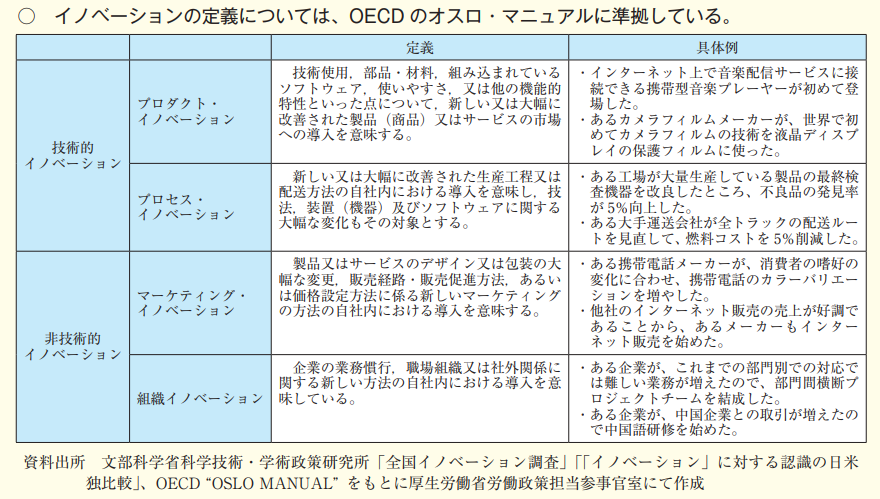

イノベーションの定義と生産性

生産性向上と経済成長の要因のなかでも代表的なものがイノベーションであるといわれています。文部科学省 科学技術・学術政策研究所が実施する「イノベーション調査」のなかで、イノベーションとTFP上昇率には相関関係があると結論付けられています。

厚生労働省「平成29年版 労働経済の分析 -イノベーションの促進とワーク・ライフ・バランスの実現に向けた課題-」のなかで、イノベーションのパターンを以下のように分類しています。

【イノベーション活動の分類】

出典:厚生労働省「平成29年版 労働経済の分析 -イノベーションの促進とワーク・ライフ・バランスの実現に向けた課題」

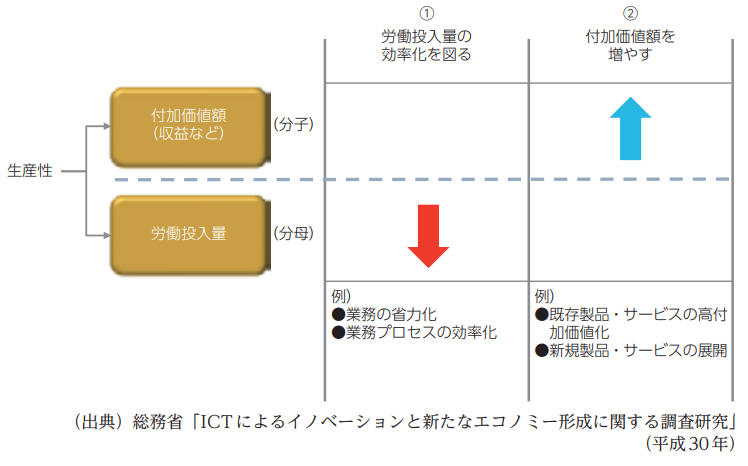

また、これらのイノベーションと生産性の関連性について、総務省「2018年 情報通信白書」のなかで以下のような分析がなされています。

出典:総務省「2018年 情報通信白書」

上図にイノベーションの種類を当てはめると以下のように分類できます。

①労働投入量の効率化を図る → INPUTの節約

プロセスイノベーション 組織イノベーション

②付加価値額を増やす → OUTPUTの増加

プロダクトイノベーション マーケットイノベーション

DXと生産性

また、イノベーションに並ぶ概念としてデジタルトランスフォーメーション(DX)の存在も無視できません。

2018年、経済産業省は「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」をDXの定義として発信しています。

何がDXか、というのは解釈が分かれるところですが、AI(人工知能)やRPA(Roboitcs Process Automation:ロボット・システムによる業務自動化)、IoT(モノのインターネット)といった先端技術を用いた価値の創造・業務効率化を目指すところと考えられます。

一方、例えば巷ではRPAの導入=DXと謳うところも見られますが、本質的には業務を定義・整理した先の業務のスリム化、そこに対する自動化としてのRPAを導入することが価値であり、単純なシステム導入をゴールとするのではなく、顧客価値や業務プロセスの定義こそが本質であると言えるでしょう。また、VUCA、不確実性の時代においては従来のウォーターフォール型の開発ではなく、アジャイル開発やDevOpsといった、「作りながら走る」といったスタンスが求められており、MVP(Minimum Value Product:必要最低限の機能を持たせた製品)をもって価値を問い続けるスタンスも必要です。

つまり、先の「イノベーション」や「DX」といった単語に踊らされることではなく、顧客価値や業務プロセスを不断に検証することも重要だと考えられます。

企業が生産性を高める方法

個々の企業が生産性を高める取り組みとしては、経営レベルでは経営分析の視点から財務数値を改善していくことが優先課題となりますし、組織レベルでは求められる目標・課題に対するパフォーマンスを向上させることがゴールとなるでしょう。

生産性向上のための取り組みとして何をKPIに定めるのかは、業種やビジネスモデル、個々の企業の戦略によってもやり方は異なります。

ここまで見てきたとおり、INPUTに対するOUTPUTの割合を向上させるという点では、以下の方向性が考えられます。

OUTPUTとINPUTの視点から生産性を上げる

生産性の定義で述べたとおり、INPUTを削減するか単位あたりのOUTPUTを上げることで生産性は高まります。この2つの方向性から企業の生産性を向上させるための方法には、以下のようなものがあげられます。

資本装備率を高める

ITインフラや生産設備などへの投資を通じて資本装備率を高めることは、生産性向上に大きく貢献します。設備投資によって単位あたりのOUTPUTを拡大させるやり方です。最も効果が期待でき直接的な成果が現れやすい方法といえます。

業務効率化

改善の4原則や製造・サービス業の現場で用いられる3S活動など、業務効率を高めるための取り組みは従来から行われてきたことです。これらはINPUTを削減すること、あるいは、能率を向上させることでOUTPUTを増やし生産性を高めることにつながります。

改善の4原則(ECRS)はEliminate(排除)、Combine(結合・分離)、Rearrange(入れ替え・代替)、Simplify(簡素化)の頭文字をとったものです。

| 【Eliminate(排除)】 ムダを排除すること。間接業務や仕事の成果に影響しない「慣習」として行われているだけのものがあります。情報共有のためだけの会議などがこれにあたります。 |

| 【Combine(結合・分離)】 類似の業務の統合や同じ作業の集中化することで規模のメリットを活かすことができます。反対に一つの業務を分解し分業を行うなど分けることにより、生産性が向上する場合があります。 |

| 【Rearrange(入れ替え・代替)】 作業工程や作業スペース、担当者などを組み替える、あるいは、代替することにより効率が改善する場合があります。 |

| 【Simplify(簡素化)】 作業の標準化を図るなど、業務のパターン化や作業の単純化を進めて、業務効率と能率を高めます。 |

3S、または、5Sは製造業やサービス業で行われる現場の改善活動です。整理・整頓・清掃が3Sで、これに清潔・躾けを加えて5Sといわれます。基本的なことですが、生産性の高い職場ではこれらが徹底されています。

上記の改善はITツールの活用などを通じて実現できることが数多くあると考えられます。それと合わせてワークフロー全体、また、他の組織との連携方法の見直しなどを図ることで、より大きな規模での生産性向上につなげていくことができます。

能力開発・人材投資

従業員1人あたりのOUTPUTの増加を目指し、人材のパフォーマンスを高めるための教育・研修を拡充させていくことが生産性を高めます。パフォーマンスの高い人材を獲得することもこれに含まれます。

また、個人の成長を促すマネージャーレベルの意識や組織風土、そのための制度づくりといった点も人材の生産性を高めるためには重要な要素です。

組織としての生産性を高める

組織のパフォーマンスは従業員の行動によって決まってきます。組織全体を上手く機能させるためには、管理者のリーダーシップと従業員のモチベーションが結果に大きな影響を与えます。組織のソフト面からのアプローチも企業が生産性を高める上では欠かせない取り組みのひとつです。

組織内でのリーダーシップやモチベーションについてはさまざまな視点からの議論がありますが、ここでは、ボストンコンサルティンググループのイヴ・モリュー氏による「組織が動くシンプルな6つの原則」からポイントを紹介します。

ルール①:従業員の行動を理解する ルール②:協働の要を見つける ルール③:権限の総量を増やす ルール④:助け合いを仕組み化する ルール⑤:助け合いの結果をフィードバックする ルール⑥:助け合ったヒトに報いる

ルール①は行動の結果だけではなく、プロセスも把握することです。上司と部下のコミュニケーションに関わる問題解決のスタートとなります。

ルール②、③は、組織やチーム内でのキーパーソンを特定し権限委譲の幅を広げることを想定しています。ルール④、⑤、⑥はその権限を組織の目的にかなう形で発揮されるように担保するための仕組みづくりであり、チームビルディングに通じる考え方です。

組織を変えていくこと、特に組織風土に関わる意識改革は時間がかかります。トップダウンによるステップを踏みながらの組織改革が求められます。

まとめ

少子高齢化による労働力人口の減少から、企業にとって生産性はより大きなテーマとなっています。労働力の減少はINPUTの縮小であり、単位あたりのOUTPUTを増やすという点からDXやイノベーションの重要性が認識され、政策による効果的な後押しが期待されています。

一方、働き方改革によるワークライフバランスの改善、また、生産性の低い地方や中小企業を底上げする政策については、全体の付加価値を高めるという観点からの慎重な検討が必要です。

生産性や効率を求める企業側の論理は労働者側からネガティブな反応を引き起こしがちな面があります。生産性を高めることの効果とその影響を広く考えることが生産性を議論する際の重要なポイントです。