ベビーモニターおすすめの選び方 スマホ?モニター?「いらない」「怖い」を解消する全知識

2026/01/29

赤ちゃんの寝ている様子や安全を見守る「

ベビーモニター

」は、育児中のパパやママの心強い味方です。

別室で家事をしていても赤ちゃんの様子を確認できるため、安心して過ごすことができます。

しかし、種類が多く、どれを選べばいいのか迷ってしまう人も多いでしょう。

また、そもそもベビーモニターは必要なのかわからない人も多いはずです。

そこでこの記事では、ベビーモニターの必要性や選び方のポイント、おすすめの商品について詳しく紹介します。

ベビーモニター選びに迷っている人、そもそもベビーモニターを買って後悔しないか心配な人は、ぜひ参考にしてください。

別室で家事をしていても赤ちゃんの様子を確認できるため、安心して過ごすことができます。

しかし、種類が多く、どれを選べばいいのか迷ってしまう人も多いでしょう。

また、そもそもベビーモニターは必要なのかわからない人も多いはずです。

そこでこの記事では、ベビーモニターの必要性や選び方のポイント、おすすめの商品について詳しく紹介します。

ベビーモニター選びに迷っている人、そもそもベビーモニターを買って後悔しないか心配な人は、ぜひ参考にしてください。

手軽な月額でレンタル・交換・返却

試して、あとから購入も選べます

Anker Eufy ベビーモニター C10

モニター+専用アーム

配送0円プラン

あとから購入可能

1,760

円/月〜

Anker Eufy ベビーモニター C10

モニター単品

配送0円プラン

あとから購入可能

1,430

円/月〜

Babysense Home 見守りカメラ&高画質ベビーモニター

幅15.5×奥行2.5×高さ9㎝

配送0円プラン

あとから購入可能

1,980

円/月〜

Babysense Home 新生児・乳児用体動センサ

直径21.6cm

配送0円プラン

あとから購入可能

2,530

円/月〜

Panasonic ベビーモニター スマ@ホーム

幅12.5×奥行8.1×高さ3.7㎝

いつでも返せるプラン

あとから購入可能

1,320

円/月〜

- ベビーモニターは本当に必要? 「いらない」派の意見と判断基準

- 「いらない」派のリアルな理由

- 「絶対必要」派のリアルな理由

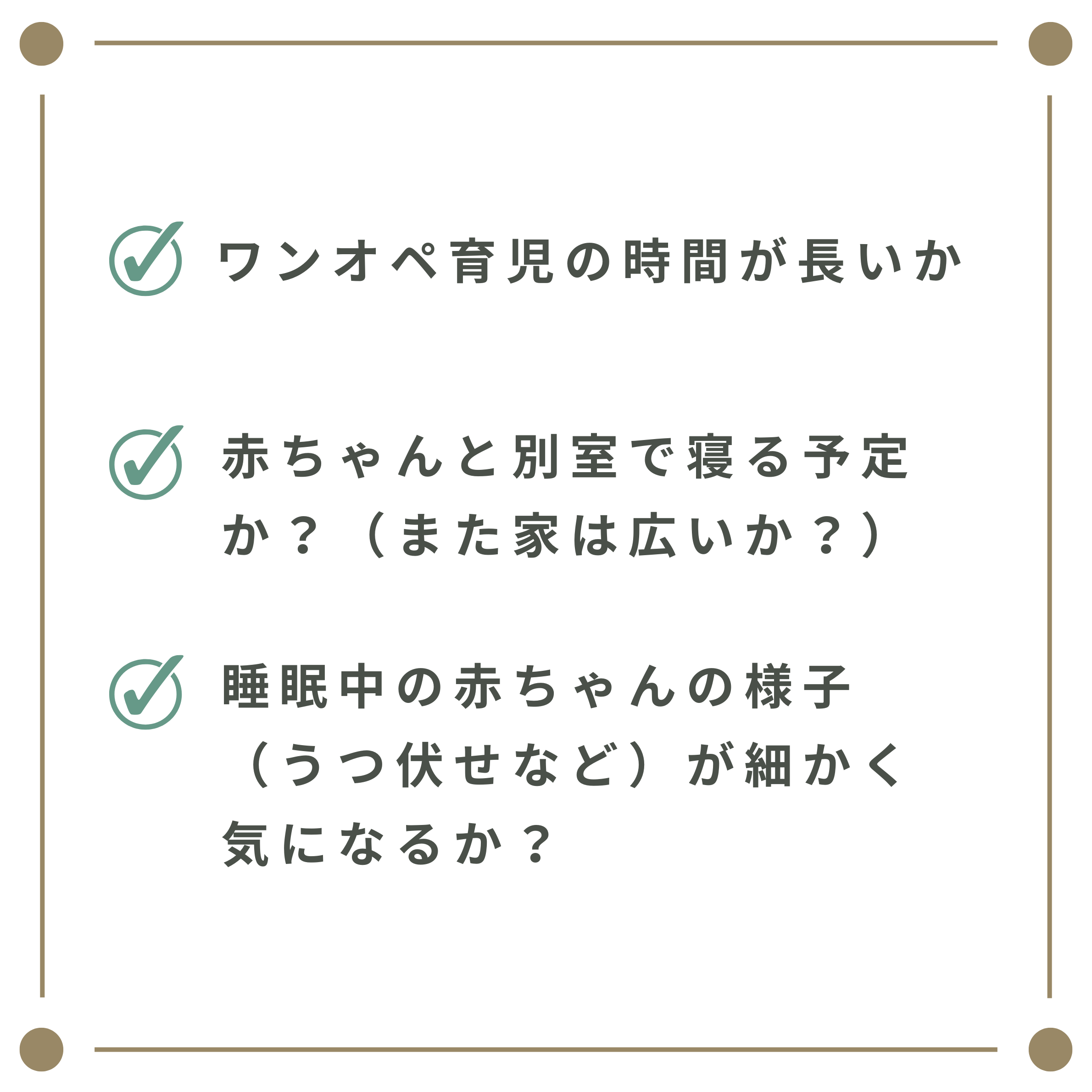

- 【結論】あなたの家庭はどっち?必要性判断チェックリスト

- 【最重要】 ベビーモニター・カメラおすすめの選び方 失敗しない6つの比較ポイント

- 接続タイプ| 「専用モニター型」「スマホ型(アプリ)」

- 機能| 「カメラ機能」「センサー機能」

- 安全機能| 「うつ伏せ検知」「温度アラート」は必要?

- カメラ性能| 「画質」と「暗視機能」

- 便利機能| 「双方向通話」「オートトラッキング」

- セキュリティ| 「怖い」を回避する対策

- 【Q&A】 ベビーモニターの 「怖い」「危険」を解消

- Q. 赤ちゃんへの「電磁波」の影響が心配です…

- Q. ベビーセンサーでSIDS(乳幼児突然死症候群)は防げますか?

- 人気のベビーモニター・体動センサー 3選

- Panasonic ベビーモニター スマ@ホーム

- Babysense Home 見守りカメラ&高画質ベビーモニター

- Babysense Home 新生児・乳児用体動センサ

- ベビーアイテムで失敗したくない人へ。 「購入」より「レンタル」が賢い理由

- ベビーモニター購入の「隠れた落とし穴」

- 家具のサブスクCLAS(クラス)なら、 ベビーに関する不安が解消できる

- あなたの家庭に最適な 「見守り」を見つけよう

ベビーモニター

は、赤ちゃんがいる部屋と別の部屋にいても、映像を通して赤ちゃんの様子を確認できるアイテムです。

子どもの安全を守る上でも便利なアイテムになりますが、中には「必要ない」という意見を持つ人もいるようです。

まずはそんな「いらない派」の意見と判断基準について解説します。

子どもの安全を守る上でも便利なアイテムになりますが、中には「必要ない」という意見を持つ人もいるようです。

まずはそんな「いらない派」の意見と判断基準について解説します。

ベビーモニターは「いらない」派は、実際に使ってみて以下の理由から必要ないと感じています。

- 常に赤ちゃんと同室・ワンルームにいるので目が届く

- 物音ですぐに起きられる

- 結局使わなかった(邪魔になった)

それぞれのリアルな理由について詳しく解説しましょう。

ベビーモニターは「いらない」派の理由として、まず常に赤ちゃんと一緒の部屋にいることが挙げられます。

常に赤ちゃんの側で見守りや添い寝ができれば、わざわざベビーモニターを買う必要がなく、使用頻度が少なかったことで「いらない」と感じる人は多いようです。

特にアパートやマンションの間取り的に部屋数が少ない場合や、離れた部屋にいても泣いたらすぐに駆け付けられるほど狭い場合などは、不要と感じやすい傾向にあります。

また、部屋を閉め切った状態にすると赤ちゃんの声が聞こえにくくなってしまう反面、リビングや寝室のドアを少しだけ開けておくことで、子どもの泣き声に気付きやすくなるなどの工夫を取り入れている人もいます。

このような工夫で十分対応できる場合は、ベビーモニターを不要と感じやすいようです。

常に赤ちゃんの側で見守りや添い寝ができれば、わざわざベビーモニターを買う必要がなく、使用頻度が少なかったことで「いらない」と感じる人は多いようです。

特にアパートやマンションの間取り的に部屋数が少ない場合や、離れた部屋にいても泣いたらすぐに駆け付けられるほど狭い場合などは、不要と感じやすい傾向にあります。

また、部屋を閉め切った状態にすると赤ちゃんの声が聞こえにくくなってしまう反面、リビングや寝室のドアを少しだけ開けておくことで、子どもの泣き声に気付きやすくなるなどの工夫を取り入れている人もいます。

このような工夫で十分対応できる場合は、ベビーモニターを不要と感じやすいようです。

夜中に赤ちゃんが起きて泣き出したとしても、すぐに起きて対応できるからベビーモニターは不要と考える人もいます。

実際にイギリスのMindLabという研究チームが睡眠中の男女に色んな音を聞かせる実験をしたところ、赤ちゃんの泣き声で起きる割合は女性が圧倒的に高く、男性はアラーム音や車の音で反応した割合が高かったことをメディアで発表しています。

こうした研究結果や通説などもあり、女性は本能的に赤ちゃんの声に反応しやすいため、ベビーモニターは不要と考える人もいるのです。

ただし、これはあくまで1つの実験結果に過ぎず、「女性が赤ちゃんの泣き声を聞けばすぐに起きられる」という確かな証拠にはなっていません。

この説を過信してベビーモニターを不要だと考えてしまうと、後悔につながる可能性もあるので注意が必要です。

実際にイギリスのMindLabという研究チームが睡眠中の男女に色んな音を聞かせる実験をしたところ、赤ちゃんの泣き声で起きる割合は女性が圧倒的に高く、男性はアラーム音や車の音で反応した割合が高かったことをメディアで発表しています。

こうした研究結果や通説などもあり、女性は本能的に赤ちゃんの声に反応しやすいため、ベビーモニターは不要と考える人もいるのです。

ただし、これはあくまで1つの実験結果に過ぎず、「女性が赤ちゃんの泣き声を聞けばすぐに起きられる」という確かな証拠にはなっていません。

この説を過信してベビーモニターを不要だと考えてしまうと、後悔につながる可能性もあるので注意が必要です。

実際にベビーモニターを使った人の中には、「少し使ったものの、ほとんど使わなかった」「かえって邪魔になった」と感じる人もいます。

例えば赤ちゃんを寝かしつけても別の部屋に移動することはほとんどなく、一緒の空間にいることが多かったり、赤ちゃんがいる部屋とリビングが隣接していて、泣いたらすぐにわかったりする場合にはベビーモニターを使わなかったというケースが多くみられます。

また、使っていないスマホやスマートウォッチのカメラリモート機能を活用することで、ベビーモニター代わりにすることも可能です。

こうした理由から、ベビーモニターは不要だと考える人は多いです。

例えば赤ちゃんを寝かしつけても別の部屋に移動することはほとんどなく、一緒の空間にいることが多かったり、赤ちゃんがいる部屋とリビングが隣接していて、泣いたらすぐにわかったりする場合にはベビーモニターを使わなかったというケースが多くみられます。

また、使っていないスマホやスマートウォッチのカメラリモート機能を活用することで、ベビーモニター代わりにすることも可能です。

こうした理由から、ベビーモニターは不要だと考える人は多いです。

ベビーモニターを不要と考える人もいる中で、逆に「絶対必要」「買ってよかった」という意見もあります。

「絶対必要」派の理由は以下の通りです。

「絶対必要」派の理由は以下の通りです。

- 別室でも赤ちゃんの安全を確保できる(SIDS不安の軽減)

- 上の子やペットのイタズラから守れる

- 親の精神的な安心と、わずかな自由時間(家事など)が生まれる

それぞれのリアルな理由について解説していきましょう。

赤ちゃんを寝かしつけてから別室で家事を行いたい場合でも、ベビーモニターがあればいつでもどこでも赤ちゃんの安全を見守ることが可能です。

後ほど詳しく解説しますが、ベビーモニターには赤ちゃんの動きや音を検知してくれる機能を搭載している場合もあり、赤ちゃんが動いたり泣いたりすると、離れた場所にいてもアラームを鳴らして教えてくれます。

また、ベビーモニターによって 別室にいてもSIDSの不安を軽減できる のもメリットと言えます。

SIDS(乳幼児突然死症候群)とは、予兆や既往歴が特にないまま乳幼児が死に至ってしまう病気です。

窒息などの事故とは異なり、予防方法は未だに確立されていません。

しかし、1歳になるまで仰向けに寝かせることで発症リスクを抑えられるというデータもあります。

このことから、もし別室で赤ちゃんがうつ伏せの状態になってしまったとしても、ベビーモニターで見守っていればすぐに気づくことができ、仰向けの状態に戻すことも可能です。

後ほど詳しく解説しますが、ベビーモニターには赤ちゃんの動きや音を検知してくれる機能を搭載している場合もあり、赤ちゃんが動いたり泣いたりすると、離れた場所にいてもアラームを鳴らして教えてくれます。

また、ベビーモニターによって 別室にいてもSIDSの不安を軽減できる のもメリットと言えます。

SIDS(乳幼児突然死症候群)とは、予兆や既往歴が特にないまま乳幼児が死に至ってしまう病気です。

窒息などの事故とは異なり、予防方法は未だに確立されていません。

しかし、1歳になるまで仰向けに寝かせることで発症リスクを抑えられるというデータもあります。

このことから、もし別室で赤ちゃんがうつ伏せの状態になってしまったとしても、ベビーモニターで見守っていればすぐに気づくことができ、仰向けの状態に戻すことも可能です。

たとえ赤ちゃんと同じ部屋にいたとしても、家事などをしている際に赤ちゃんからふと目を離す瞬間はあります。

そんな時、赤ちゃんに対して兄弟やペットがイタズラをしてしまい、ケガを負わせてしまう可能性もゼロではありません。

ベビーモニターなら赤ちゃんが見えない位置にいても、 常に見守りが可能 になるため、上の子やペットがイタズラしそうになった場合でも止めに入ることができます。

また、上の子との会話や勉強を教えたり、ペットのお世話をしたりする際など、赤ちゃんから目を離しやすい時でも、ベビーモニターがあれば安心して見守りができます。

そんな時、赤ちゃんに対して兄弟やペットがイタズラをしてしまい、ケガを負わせてしまう可能性もゼロではありません。

ベビーモニターなら赤ちゃんが見えない位置にいても、 常に見守りが可能 になるため、上の子やペットがイタズラしそうになった場合でも止めに入ることができます。

また、上の子との会話や勉強を教えたり、ペットのお世話をしたりする際など、赤ちゃんから目を離しやすい時でも、ベビーモニターがあれば安心して見守りができます。

いつでも赤ちゃんの側にいたいと思っていても、それが難しい場合もあります。

特に一人で育児と家事のどちらもこなさなくてはならない場合、赤ちゃんが寝ている隙に家事を行う必要があるでしょう。

そうなると「今赤ちゃんは大丈夫だろうか」「うつ伏せになっていないだろうか」と不安に陥ってしまうものです。

ベビーモニターがあれば、離れた場所にいても赤ちゃんの状態を確認できるため、親の精神的な安心を確保できます。

また、いちいち赤ちゃんがいる部屋まで覗きに行く回数も減り、さらに自由時間が生まれるようになります。

特に一人で育児と家事のどちらもこなさなくてはならない場合、赤ちゃんが寝ている隙に家事を行う必要があるでしょう。

そうなると「今赤ちゃんは大丈夫だろうか」「うつ伏せになっていないだろうか」と不安に陥ってしまうものです。

ベビーモニターがあれば、離れた場所にいても赤ちゃんの状態を確認できるため、親の精神的な安心を確保できます。

また、いちいち赤ちゃんがいる部屋まで覗きに行く回数も減り、さらに自由時間が生まれるようになります。

ベビーモニター・カメラは別室に赤ちゃんがいても常に見守れる便利なアイテムです。

しかし、さまざまなメーカーから発売されていることもあり、どれを選べばいいか分からないという人も多いはずです。

そこで、自分に合ったベビーモニターを選ぶための比較ポイントを6つ紹介します。

しかし、さまざまなメーカーから発売されていることもあり、どれを選べばいいか分からないという人も多いはずです。

そこで、自分に合ったベビーモニターを選ぶための比較ポイントを6つ紹介します。

まずはベビーモニターの接続タイプから解説します。

ベビーモニターはカメラと専用モニターを販売している「 専用モニター型 」と、カメラのみでスマホアプリと連動して使用する「 スマホ型(アプリ) 」の2つに大きく分けられます。

それぞれメリット・デメリットが異なるため、その特徴を把握した上で自分に合うものを選ぶようにしましょう。

ベビーモニターはカメラと専用モニターを販売している「 専用モニター型 」と、カメラのみでスマホアプリと連動して使用する「 スマホ型(アプリ) 」の2つに大きく分けられます。

それぞれメリット・デメリットが異なるため、その特徴を把握した上で自分に合うものを選ぶようにしましょう。

専用モニター型のベビーモニターは、赤ちゃんを見守るための専用機器として設計されており、

起動の速さや電波の安定性が大きな魅力

です。

電源を入れればすぐに映像が映るため、泣き声が聞こえた時などに素早く様子を確認できます。

また、Wi-Fiではなく専用電波で通信するタイプが多く、映像が途切れにくく安定して見られる点も安心です。

さらに、スマホを使用しないため、通知や通話に邪魔されることなく見守りに集中できるのも利点と言えます。

一方で、専用モニター型には受信範囲に限界があるため、 家の外や離れた場所からは確認できません 。

また、カメラ本体とモニターの2台を持ち運ぶ必要があるため、外出時や旅行先などではやや不便に感じることもあります。

電源を入れればすぐに映像が映るため、泣き声が聞こえた時などに素早く様子を確認できます。

また、Wi-Fiではなく専用電波で通信するタイプが多く、映像が途切れにくく安定して見られる点も安心です。

さらに、スマホを使用しないため、通知や通話に邪魔されることなく見守りに集中できるのも利点と言えます。

一方で、専用モニター型には受信範囲に限界があるため、 家の外や離れた場所からは確認できません 。

また、カメラ本体とモニターの2台を持ち運ぶ必要があるため、外出時や旅行先などではやや不便に感じることもあります。

スマホ型のベビーモニターは、専用アプリを利用して赤ちゃんの映像をスマートフォンで確認するタイプです。

インターネット環境があれば外出先からでも映像を確認できるため、 仕事中や外出中でも赤ちゃんの様子を見られる安心感 があります。

また、既に持っているスマホやタブレットを使えるため、専用機器を購入するよりも費用を抑えられる点も魅力です。

ただし、スマホ型にはいくつか注意点もあります。

通知機能が頻繁に作動すると煩わしく感じることがあり、常時アプリを起動しているとバッテリーの消耗も早くなります。

さらに、Wi-Fi設定やアカウント登録などの初期設定に手間がかかることもあり、機械が苦手な人には少しハードルが高いかもしれません。

また、インターネット経由で映像を送受信するため、 セキュリティ面の対策やプライバシー保護にも注意が必要 です。

インターネット環境があれば外出先からでも映像を確認できるため、 仕事中や外出中でも赤ちゃんの様子を見られる安心感 があります。

また、既に持っているスマホやタブレットを使えるため、専用機器を購入するよりも費用を抑えられる点も魅力です。

ただし、スマホ型にはいくつか注意点もあります。

通知機能が頻繁に作動すると煩わしく感じることがあり、常時アプリを起動しているとバッテリーの消耗も早くなります。

さらに、Wi-Fi設定やアカウント登録などの初期設定に手間がかかることもあり、機械が苦手な人には少しハードルが高いかもしれません。

また、インターネット経由で映像を送受信するため、 セキュリティ面の対策やプライバシー保護にも注意が必要 です。

専用モニター型とスマホ型(アプリ)にはそれぞれメリット・デメリットがあることを紹介してきましたが、どちらの良い要素も取り入れた

「スマホ・モニター両方」対応モデル

も存在します。

このベビーモニターは、専用モニターもありますがスマホとの連動も可能になっています。

例えば家にいる家族は専用モニターを使って確認でき、仕事などで外出している家族はスマホから赤ちゃんの様子をチェックすることが可能です。

家にいる人だけでなく、家族みんなで赤ちゃんを見守れるのは大きなメリットと言えるでしょう。

また、スマホと連動していることにより、カメラで撮影した画像や動画をそのままスマホに保存し、思い出として残しておくことも可能です。

このベビーモニターは、専用モニターもありますがスマホとの連動も可能になっています。

例えば家にいる家族は専用モニターを使って確認でき、仕事などで外出している家族はスマホから赤ちゃんの様子をチェックすることが可能です。

家にいる人だけでなく、家族みんなで赤ちゃんを見守れるのは大きなメリットと言えるでしょう。

また、スマホと連動していることにより、カメラで撮影した画像や動画をそのままスマホに保存し、思い出として残しておくことも可能です。

ベビーモニターの主な機能として備わっている「

カメラ機能

」と「

センサー機能

」にも注目してみましょう。

それぞれの特徴について解説します。

それぞれの特徴について解説します。

ベビーカメラは標準的な見守りカメラであり、カメラの映像と音声によって赤ちゃんの様子を確認できるタイプです。

ベビーカメラにもさまざまな種類がありますが、おすすめなのは 画角が広く、遠隔操作ができるタイプ です。

乳幼児だとまだ寝返りもできませんが、それでも手足をバタバタと動かし、眠りながら体勢が変わっていることも少なくありません。

そのような場合でも画角の広いカメラなら赤ちゃんを捉えられますし、遠隔操作ができるタイプなら赤ちゃんがより見えるように角度を調整することも可能です。

また、マイクが内蔵されているタイプの場合、赤ちゃんの声を聞けるのですぐに駆け付けることもできます。

機種によっては双方向通話も可能で、離れた部屋にいても赤ちゃんに声をかけられます。

ベビーカメラにもさまざまな種類がありますが、おすすめなのは 画角が広く、遠隔操作ができるタイプ です。

乳幼児だとまだ寝返りもできませんが、それでも手足をバタバタと動かし、眠りながら体勢が変わっていることも少なくありません。

そのような場合でも画角の広いカメラなら赤ちゃんを捉えられますし、遠隔操作ができるタイプなら赤ちゃんがより見えるように角度を調整することも可能です。

また、マイクが内蔵されているタイプの場合、赤ちゃんの声を聞けるのですぐに駆け付けることもできます。

機種によっては双方向通話も可能で、離れた部屋にいても赤ちゃんに声をかけられます。

ベビーセンサーは、カメラで赤ちゃんの様子を映像で映しつつ、センサーによって赤ちゃんの体動や呼吸、心拍などを検知できるタイプです。

ベビーカメラとの違いとして、例えば赤ちゃんがうつ伏せになってしまっても、ベビーカメラはモニターを見ない限り気づきませんが、ベビーセンサーならうつ伏せになったことを検知して通知してくれるので、 モニターから目を離していた場合でもすぐに駆け付けることが可能 です。

SIDS対策で安心感をより高めたい人は、ベビーセンサーを選んだほうが良いでしょう。

ベビーカメラとの違いとして、例えば赤ちゃんがうつ伏せになってしまっても、ベビーカメラはモニターを見ない限り気づきませんが、ベビーセンサーならうつ伏せになったことを検知して通知してくれるので、 モニターから目を離していた場合でもすぐに駆け付けることが可能 です。

SIDS対策で安心感をより高めたい人は、ベビーセンサーを選んだほうが良いでしょう。

ベビーモニターの多くは、赤ちゃんの安全を守るための機能が搭載されています。

特におすすめなのが、「 うつ伏せ検知 」と「 温度アラート 」です。

それぞれどのような機能で、どんな人におすすめなのか、解説します。

特におすすめなのが、「 うつ伏せ検知 」と「 温度アラート 」です。

それぞれどのような機能で、どんな人におすすめなのか、解説します。

赤ちゃんの睡眠中の安全を守る上で注目されているのが、「うつ伏せ検知」や「体動センサー」などの見守り機能です。

これらの機能は、赤ちゃんが寝返りをしてうつ伏せになったり、動きが一定時間止まったりした場合にアラームで知らせてくれる仕組みです。

特に、生後間もない時期は自力で体勢を戻せないことも多く、思わぬ事故を防ぐためにも重要なサポートになります。

近年では、AI技術を活用して赤ちゃんの姿勢を自動で判別する高性能モデルも登場しており、睡眠中の見守りをより安心・確実なものにしてくれます。

赤ちゃんの睡眠中の安全を最優先したい人には、うつ伏せ検知・体動センサーを搭載したモデルがおすすめです。

これらの機能は、赤ちゃんが寝返りをしてうつ伏せになったり、動きが一定時間止まったりした場合にアラームで知らせてくれる仕組みです。

特に、生後間もない時期は自力で体勢を戻せないことも多く、思わぬ事故を防ぐためにも重要なサポートになります。

近年では、AI技術を活用して赤ちゃんの姿勢を自動で判別する高性能モデルも登場しており、睡眠中の見守りをより安心・確実なものにしてくれます。

赤ちゃんの睡眠中の安全を最優先したい人には、うつ伏せ検知・体動センサーを搭載したモデルがおすすめです。

赤ちゃんが快適に眠るためには、部屋の温度管理も欠かせません。

そこで役立つのが「 温度アラート機能 」です。

内蔵センサーが室温を常にチェックし、設定範囲を超えるとアラームや通知で知らせてくれるため、冷暖房の調整がしやすくなります。

赤ちゃんは大人よりも体温調節が苦手なため、暑すぎたり寒すぎたりすると眠りが浅くなったり、体調を崩す原因にもなります。

温度アラート機能を活用すれば、常に適切な環境を保てるため、赤ちゃんも安心してぐっすり眠れるでしょう。

快適な睡眠環境づくりを重視する家庭には、この機能が搭載されたベビーモニターがおすすめです。

そこで役立つのが「 温度アラート機能 」です。

内蔵センサーが室温を常にチェックし、設定範囲を超えるとアラームや通知で知らせてくれるため、冷暖房の調整がしやすくなります。

赤ちゃんは大人よりも体温調節が苦手なため、暑すぎたり寒すぎたりすると眠りが浅くなったり、体調を崩す原因にもなります。

温度アラート機能を活用すれば、常に適切な環境を保てるため、赤ちゃんも安心してぐっすり眠れるでしょう。

快適な睡眠環境づくりを重視する家庭には、この機能が搭載されたベビーモニターがおすすめです。

いくらベビーモニターで赤ちゃんの様子を確認できたとしても、その姿がはっきりと見える状態でなければ意味がありません。

そのため、ベビーモニターを選ぶ際にはカメラ性能にも注目することが大切です。

ここでは、カメラ性能の暗視機能と画質について解説します。

そのため、ベビーモニターを選ぶ際にはカメラ性能にも注目することが大切です。

ここでは、カメラ性能の暗視機能と画質について解説します。

夜間の見守りで特に重要なのが「

暗視性能

」です。

照明を消していても、赤ちゃんの顔や体の動きがはっきりと確認できるため、寝ている間の安心感が格段に高まります。

多くのベビーモニターには赤外線カメラが搭載されており、部屋が真っ暗でも映像を映し出すことができます。

暗視機能の質が高いモデルであれば、赤ちゃんの寝返りや表情の変化までしっかり把握でき、夜中にわざわざ部屋を覗きに行く必要もありません。

夜間の安全をしっかり見守りたい家庭には、暗視性能に優れたモデルを選ぶのがおすすめです。

照明を消していても、赤ちゃんの顔や体の動きがはっきりと確認できるため、寝ている間の安心感が格段に高まります。

多くのベビーモニターには赤外線カメラが搭載されており、部屋が真っ暗でも映像を映し出すことができます。

暗視機能の質が高いモデルであれば、赤ちゃんの寝返りや表情の変化までしっかり把握でき、夜中にわざわざ部屋を覗きに行く必要もありません。

夜間の安全をしっかり見守りたい家庭には、暗視性能に優れたモデルを選ぶのがおすすめです。

ベビーモニターを選ぶ際には、

カメラの画質

にも注目しましょう。

最近の製品は高画質化が進んでおり、200万画素(フルHD)程度あれば十分に鮮明な映像が得られます。

これだけの画素数があれば、赤ちゃんの表情や寝姿、布団の状態なども細かく確認でき、必要以上に高解像度を求める必要はありません。

むしろ、画質が高すぎると通信データ量が増え、映像が遅延したりスマホのバッテリーを多く消費したりする場合もあります。

バランスの取れた200万画素前後のモデルを選ぶのが、コスパ的にもおすすめです。

最近の製品は高画質化が進んでおり、200万画素(フルHD)程度あれば十分に鮮明な映像が得られます。

これだけの画素数があれば、赤ちゃんの表情や寝姿、布団の状態なども細かく確認でき、必要以上に高解像度を求める必要はありません。

むしろ、画質が高すぎると通信データ量が増え、映像が遅延したりスマホのバッテリーを多く消費したりする場合もあります。

バランスの取れた200万画素前後のモデルを選ぶのが、コスパ的にもおすすめです。

画質や夜でもはっきりと赤ちゃんの姿を確認できる暗視機能などのカメラ性能や、赤ちゃんを守る安全機能も重要ですが、その他にも便利な機能が搭載されているベビーモニターはあります。

より便利なベビーモニターを求める際には、他にどんな機能が搭載されているのかもチェックしてみましょう。

より便利なベビーモニターを求める際には、他にどんな機能が搭載されているのかもチェックしてみましょう。

ベビーモニターに搭載されている「

双方向通話

」機能は、赤ちゃんと親が音声でやり取りできる便利な機能です。

マイクとスピーカーを通じて、親がカメラ側に設置されたスピーカーから声を届けられるため、別室にいながら赤ちゃんに優しく声をかけたり、泣いている時に安心させたりすることができます。

特に夜間の授乳や寝かしつけのタイミングで活躍し、すぐに部屋へ行けない時でも赤ちゃんを落ち着かせることができるのが魅力です。

また、見守る側も赤ちゃんの泣き声や寝息をリアルタイムで確認できるため、映像と音の両方で安心して見守ることができます。

家庭内でのコミュニケーションをよりスムーズにしてくれる、おすすめの便利機能です。

マイクとスピーカーを通じて、親がカメラ側に設置されたスピーカーから声を届けられるため、別室にいながら赤ちゃんに優しく声をかけたり、泣いている時に安心させたりすることができます。

特に夜間の授乳や寝かしつけのタイミングで活躍し、すぐに部屋へ行けない時でも赤ちゃんを落ち着かせることができるのが魅力です。

また、見守る側も赤ちゃんの泣き声や寝息をリアルタイムで確認できるため、映像と音の両方で安心して見守ることができます。

家庭内でのコミュニケーションをよりスムーズにしてくれる、おすすめの便利機能です。

「

オートトラッキング(自動追尾)

」機能は、赤ちゃんが動いた方向に合わせてカメラが自動で向きを変え、常に姿をフレーム内に収めてくれる機能です。

寝返りをしたり、ハイハイで動き回ったりするようになっても、カメラが自動で追いかけてくれるため、親が手動でカメラを操作する手間が省けます。

特に活発に動く赤ちゃんを見守る際に便利で、目を離しても映像が切れない安心感があります。

また、スマホ型ベビーモニターの場合はアプリ上で追尾のオン・オフを切り替えられる機種もあり、シーンに応じて柔軟に使い分けられるのも魅力です。

動きの多い時期の見守りを快適にしたい人には、オートトラッキング機能付きモデルがおすすめです。

寝返りをしたり、ハイハイで動き回ったりするようになっても、カメラが自動で追いかけてくれるため、親が手動でカメラを操作する手間が省けます。

特に活発に動く赤ちゃんを見守る際に便利で、目を離しても映像が切れない安心感があります。

また、スマホ型ベビーモニターの場合はアプリ上で追尾のオン・オフを切り替えられる機種もあり、シーンに応じて柔軟に使い分けられるのも魅力です。

動きの多い時期の見守りを快適にしたい人には、オートトラッキング機能付きモデルがおすすめです。

近年はベビーモニターやペットカメラなどが悪用されるケースも少なくありません。

ネットにつながっているカメラだとハッキングによって他人がカメラにアクセスできるようになり、映像を覗き見したり録画されたりする場合があります。

このような怖い状況を回避するためにも、セキュリティ対策に優れたベビーモニターを利用するのがおすすめです。

ネットにつながっているカメラだとハッキングによって他人がカメラにアクセスできるようになり、映像を覗き見したり録画されたりする場合があります。

このような怖い状況を回避するためにも、セキュリティ対策に優れたベビーモニターを利用するのがおすすめです。

ベビーモニターでスマホアプリと連動するスマホ型は、主に無線タイプとWi-Fiタイプに分かれます。

無線タイプは電波や光を活用した通信方法であり、特定の電波の周波数を合わせることで映像データを送受信することが可能です。

一方、Wi-Fiタイプはインターネットに接続してデータを送受信する方法であり、高速通信を可能にします。

無線式だとインターネットを経由せずに映像・音声などのデータを送受信できることから、

ハッキングされるリスクを抑えられます 。

電波を傍受される危険はあるものの、Wi-Fiタイプに比べればセキュリティ性は高いと言えるでしょう。

逆にWi-Fiタイプはネットを経由することから、不正にアクセスされる可能性があります。特にファームウェアの更新をしないまま放置していたり、ルーターのパスワードを簡単なものにしたりすると、ベビーモニターだけでなく、家中のネットワークに接続できる機器すべてがハッキングの対象となりかねないので注意が必要です。

なお、Wi-Fiタイプのセキュリティ対策については、次のQ&Aで詳しく解説します。

無線タイプは電波や光を活用した通信方法であり、特定の電波の周波数を合わせることで映像データを送受信することが可能です。

一方、Wi-Fiタイプはインターネットに接続してデータを送受信する方法であり、高速通信を可能にします。

無線式だとインターネットを経由せずに映像・音声などのデータを送受信できることから、

ハッキングされるリスクを抑えられます 。

電波を傍受される危険はあるものの、Wi-Fiタイプに比べればセキュリティ性は高いと言えるでしょう。

逆にWi-Fiタイプはネットを経由することから、不正にアクセスされる可能性があります。特にファームウェアの更新をしないまま放置していたり、ルーターのパスワードを簡単なものにしたりすると、ベビーモニターだけでなく、家中のネットワークに接続できる機器すべてがハッキングの対象となりかねないので注意が必要です。

なお、Wi-Fiタイプのセキュリティ対策については、次のQ&Aで詳しく解説します。

ベビーモニターを導入したいものの、不安に感じる部分も多いはずです。

そこで、続いてはQ&A形式でベビーモニターの「怖い」「危険」と感じる部分を解消していきます。

そこで、続いてはQ&A形式でベビーモニターの「怖い」「危険」と感じる部分を解消していきます。

ベビーモニターはカメラからモニターへ映像や音声などのデータを送信する際に、電磁波が生じます。

この電磁波が赤ちゃんに悪影響を及ぼすのではないかと不安に感じる人も多いでしょう。

WHO(世界保健機関)の電磁界プロジェクトの見解によると、低周波の電磁波で発育異常や小児がん、成人のがんを含む健康と電磁波との因果関係は否定されており、危険はないとしています。

これは中間周波や高周波でも同様で、 現状健康への悪影響は証明されていません 。

しかし、それでも電磁波が心配と考える人もいるでしょう。

どうしても不安な人は極力カメラと赤ちゃんの位置を離して設置するなど、安全に配慮するのがおすすめです。

参照:JEIC電磁界情報センター「プレママのための知って安心、電磁波のこと」

この電磁波が赤ちゃんに悪影響を及ぼすのではないかと不安に感じる人も多いでしょう。

WHO(世界保健機関)の電磁界プロジェクトの見解によると、低周波の電磁波で発育異常や小児がん、成人のがんを含む健康と電磁波との因果関係は否定されており、危険はないとしています。

これは中間周波や高周波でも同様で、 現状健康への悪影響は証明されていません 。

しかし、それでも電磁波が心配と考える人もいるでしょう。

どうしても不安な人は極力カメラと赤ちゃんの位置を離して設置するなど、安全に配慮するのがおすすめです。

参照:JEIC電磁界情報センター「プレママのための知って安心、電磁波のこと」

ベビーセンサーによってうつ伏せや体動の停止など、赤ちゃんの異変を素早く検知し、早期に知らせるのに役立ちます。

しかし、だからといってSIDSを必ず防げるわけではありません。

そもそもSIDSは原因がまだ解明されていない病気であり、完全に防ぐことはできないとされています。

ベビーセンサーによる検知機能によって、SIDSのリスクを高める「うつ伏せ」を防ぐのに役立ちますが、医療機器のように病気を防げるものではないことを理解しておくことが大切です。

しかし、だからといってSIDSを必ず防げるわけではありません。

そもそもSIDSは原因がまだ解明されていない病気であり、完全に防ぐことはできないとされています。

ベビーセンサーによる検知機能によって、SIDSのリスクを高める「うつ伏せ」を防ぐのに役立ちますが、医療機器のように病気を防げるものではないことを理解しておくことが大切です。

ここで、人気のベビーモニターを3つ紹介します。

それぞれの特徴や機能性などを中心に紹介していくので、どのベビーモニターが合っているか比較・検討をしてみてください。

それぞれの特徴や機能性などを中心に紹介していくので、どのベビーモニターが合っているか比較・検討をしてみてください。

Panasonic(パナソニック)は、ホームネットワーク製品として赤ちゃん用モデルのベビーモニターを発売しています。

Panasonicのベビーモニター スマ@ホーム は、日本マザーズ協会が実施した「マザーズセレクション大賞」では2年連続で受賞。

そんなスマ@ホームのベビーモニターにおける3つの特徴について、詳しく紹介します。

Panasonicのベビーモニター スマ@ホーム は、日本マザーズ協会が実施した「マザーズセレクション大賞」では2年連続で受賞。

そんなスマ@ホームのベビーモニターにおける3つの特徴について、詳しく紹介します。

Panasonic ベビーモニター スマ@ホーム

は、専用モニター型を採用しており、赤ちゃんの様子を別室からモニター機を使って見守ることが可能です。

スマホ型(アプリ)とは異なり、外出先でも赤ちゃんの様子を確認することはできませんが、モニターにはスタンドが付いており、リビングやキッチンなどで家事をしながら赤ちゃんを見守れます。

カメラと専用モニターはJ-DECT準拠方式で接続可能であり、無線LANなどを活用する機器と電波干渉が起きにくく、通信も安定しています。

わざわざカメラとモニター間で接続設定をする必要もなく、届いたらすぐに使えるのも大きなメリットです。

スマホ型(アプリ)とは異なり、外出先でも赤ちゃんの様子を確認することはできませんが、モニターにはスタンドが付いており、リビングやキッチンなどで家事をしながら赤ちゃんを見守れます。

カメラと専用モニターはJ-DECT準拠方式で接続可能であり、無線LANなどを活用する機器と電波干渉が起きにくく、通信も安定しています。

わざわざカメラとモニター間で接続設定をする必要もなく、届いたらすぐに使えるのも大きなメリットです。

ベビーモニターは通信規格の影響から、映像をハッキングされてしまうリスクがあります。こうしたハッキングの被害に対して「怖い」と感じる方も多いでしょう。

Panasonic ベビーモニター スマ@ホーム は上記でも紹介したように、J-DECT準拠方式でデータを送受信しており、Wi-Fiなどを活用していません。そのため、ハッキングされるリスクは低いと言えます。

また、ベビーモニターは海外メーカー製も販売されていますが、やはり国内大手メーカーのPanasonic製のほうが安心感は強いと言えます。

Panasonic ベビーモニター スマ@ホーム は上記でも紹介したように、J-DECT準拠方式でデータを送受信しており、Wi-Fiなどを活用していません。そのため、ハッキングされるリスクは低いと言えます。

また、ベビーモニターは海外メーカー製も販売されていますが、やはり国内大手メーカーのPanasonic製のほうが安心感は強いと言えます。

Panasonic ベビーモニター スマ@ホーム

は、カメラに3つのセンサーを搭載し、音・動作・温度で反応が見られると専用モニターのLEDライトが点灯したり、通知音を鳴らしたりしてくれます。

そのため、常にモニターを見続けていなくても、赤ちゃんの変化に気付きやすいです。

他にも、さまざまな安心機能が搭載されています。

そのため、常にモニターを見続けていなくても、赤ちゃんの変化に気付きやすいです。

他にも、さまざまな安心機能が搭載されています。

- 暗い部屋でも赤ちゃんの様子を確認できるナイトモード(暗視機能)

- 赤ちゃんとコミュニケーションが取れる双方向通話

- 設定した温度範囲を超えると通知が届く温度アラート

- 上下約72°、左右約309°動かせる首振り(パン・チルト)機能

- モニター機から再生・停止したり、音声を検知した際に自動再生したりできる子守歌(メロディ)機能

特に、子守歌機能には5種類の子守歌と、赤ちゃんに安心感を与える胎内音や心音、ホワイトノイズ、波の音、雨音の5種類のおやすみ音が含まれています。

自動再生が可能なので、赤ちゃんが泣いてしまった時にすぐ対応できなかった場合でも安心です。

自動再生が可能なので、赤ちゃんが泣いてしまった時にすぐ対応できなかった場合でも安心です。

Babysense Homeでは、主に赤ちゃん向けのカメラやセンサーなどを取り扱っています。

その中でも 見守りカメラ&高画質ベビーモニター は、その名の通り高画質で鮮明に赤ちゃんの様子をチェックできるベビーモニターです。

そんな Babysense Homeの見守りカメラ&高画質ベビーモニター の特徴について紹介します。

その中でも 見守りカメラ&高画質ベビーモニター は、その名の通り高画質で鮮明に赤ちゃんの様子をチェックできるベビーモニターです。

そんな Babysense Homeの見守りカメラ&高画質ベビーモニター の特徴について紹介します。

Babysense Homeの見守りカメラ&高画質ベビーモニター

は、専用モニター型を採用しており、Wi-Fiやアプリなどを使わなくても映像データを送受信してくれます。

インターネット回線を介さないことで、ハッキングによる個人情報の漏洩や盗聴を防ぐことも可能です。

ハッキングや盗聴のリスクが怖い人にとっては最適なモデルと言えるでしょう。

また、Wi-Fi接続をしなくても良いので設定不要であり、簡単に始められます。

基本的にはカメラとモニターそれぞれに備わっている電源を入れるだけで、あとは自動的に接続してくれます。

初期設定に不安がある人も安心して使用できます。

また、専用モニターを使って赤ちゃんの見守りができるので、赤ちゃんの様子をチェックしながら自分のスマホで調べものをすることも可能です。

インターネット回線を介さないことで、ハッキングによる個人情報の漏洩や盗聴を防ぐことも可能です。

ハッキングや盗聴のリスクが怖い人にとっては最適なモデルと言えるでしょう。

また、Wi-Fi接続をしなくても良いので設定不要であり、簡単に始められます。

基本的にはカメラとモニターそれぞれに備わっている電源を入れるだけで、あとは自動的に接続してくれます。

初期設定に不安がある人も安心して使用できます。

また、専用モニターを使って赤ちゃんの見守りができるので、赤ちゃんの様子をチェックしながら自分のスマホで調べものをすることも可能です。

専用モニターは720P高解像度で、さらに5インチと大型のモニターを採用しています。

ベビーモニターによっては赤ちゃんの様子を確認できても、画質の悪さから小さな変化に気付けなかったり、可愛い姿を写真に収めても画質が悪くてよく分からなかったりするなどのデメリットもあります。

しかし、 Babysense Homeの見守りカメラ&高画質ベビーモニター であれば、赤ちゃんの寝顔やわずかな表情の変化まで、クリアな映像で確認することが可能です。

さらに、カメラはモニターからの遠隔操作によって上下左右に動かしたり、2倍・4倍にズームできたりするため、赤ちゃんだけでなく部屋全体を見渡すことも可能です。

ベビーモニターによっては赤ちゃんの様子を確認できても、画質の悪さから小さな変化に気付けなかったり、可愛い姿を写真に収めても画質が悪くてよく分からなかったりするなどのデメリットもあります。

しかし、 Babysense Homeの見守りカメラ&高画質ベビーモニター であれば、赤ちゃんの寝顔やわずかな表情の変化まで、クリアな映像で確認することが可能です。

さらに、カメラはモニターからの遠隔操作によって上下左右に動かしたり、2倍・4倍にズームできたりするため、赤ちゃんだけでなく部屋全体を見渡すことも可能です。

Babysense Homeの見守りカメラ&高画質ベビーモニター

には、ベビーモニターとして必要な基本機能をしっかりと押さえて搭載されています。

例えば部屋の中が暗くなると自動的にナイトビジョン機能に切り替わり、暗い中でも赤ちゃんの様子を照明なしで確認できるようになっています。

また、カメラとモニター側に高性能マイクが内蔵されており、赤ちゃんの声や音を聞き取れるだけでなく、ママの声を赤ちゃんに届けることも可能です。

双方向通話機能は、赤ちゃんの頃だけでなく、例えば子ども部屋で勉強している子どもを呼ぶ際にも使えることから、長く使えるというメリットもあります。

他にも、カメラに備わっている温度センサーにより、事前に設定した温度より高い、もしくは低い場合にアラート音で知らせる温度アラート機能や、赤ちゃんが安心すると言われるホワイトノイズや5種類の子守歌を流して子どもを落ち着かせることができるメロディ機能、最大4台のカメラに接続でき、1台の専用モニターで各部屋の様子を2分割で表示できる機能まで、幅広い機能が搭載されています。

例えば部屋の中が暗くなると自動的にナイトビジョン機能に切り替わり、暗い中でも赤ちゃんの様子を照明なしで確認できるようになっています。

また、カメラとモニター側に高性能マイクが内蔵されており、赤ちゃんの声や音を聞き取れるだけでなく、ママの声を赤ちゃんに届けることも可能です。

双方向通話機能は、赤ちゃんの頃だけでなく、例えば子ども部屋で勉強している子どもを呼ぶ際にも使えることから、長く使えるというメリットもあります。

他にも、カメラに備わっている温度センサーにより、事前に設定した温度より高い、もしくは低い場合にアラート音で知らせる温度アラート機能や、赤ちゃんが安心すると言われるホワイトノイズや5種類の子守歌を流して子どもを落ち着かせることができるメロディ機能、最大4台のカメラに接続でき、1台の専用モニターで各部屋の様子を2分割で表示できる機能まで、幅広い機能が搭載されています。

Babysense Homeでは見守り用のベビーモニター以外に、

新生児・乳児用の体動センサ

も販売しています。

この体動センサは1997年から発売を開始しており、世界各国はもちろん、日本国内の医療施設や保育施設でも累計10万台以上の導入実績を誇ります。

上記で紹介したベビーモニターと併せて利用することで、赤ちゃんのちょっとした変化にも素早く対応できるようになるでしょう。

この体動センサは1997年から発売を開始しており、世界各国はもちろん、日本国内の医療施設や保育施設でも累計10万台以上の導入実績を誇ります。

上記で紹介したベビーモニターと併せて利用することで、赤ちゃんのちょっとした変化にも素早く対応できるようになるでしょう。

新生児・乳児用体動センサは、ベビーモニターとは異なり赤ちゃんの様子をカメラの映像を通して確認できるものではありません。

あくまで 赤ちゃんの体の動き(呼吸などによる動き)を感知するため のベビーセンサーになります。

赤ちゃんはうつ伏せ寝の状態が続いてしまうと、SIDS(乳幼児突然死症候群)のリスクが高まると言われているため、不安に感じる人も多いはずです。

しかし、体動センサーを設置することでうつ伏せ検知により、すぐに赤ちゃんの体の向きを変えられます。

安心感を最優先したい人には、新生児・乳児用体動センサがおすすめです。

あくまで 赤ちゃんの体の動き(呼吸などによる動き)を感知するため のベビーセンサーになります。

赤ちゃんはうつ伏せ寝の状態が続いてしまうと、SIDS(乳幼児突然死症候群)のリスクが高まると言われているため、不安に感じる人も多いはずです。

しかし、体動センサーを設置することでうつ伏せ検知により、すぐに赤ちゃんの体の向きを変えられます。

安心感を最優先したい人には、新生児・乳児用体動センサがおすすめです。

Babysense Homeの新生児・乳児用体動センサ

は、マットレスの下に2枚のセンサーパネルを設置し、本体と接続するだけで簡単に使用できます。

生まれたばかりの赤ちゃんであれば1枚のセンサーパネルで十分ですが、寝返りを打てるようになったら2枚のセンサーパネルでモニタリングできる範囲を広げられます。

体動センサというと、赤ちゃんに装着させてケーブルが邪魔になるイメージを持つ人もいますが、新生児・乳児用体動センサならセンサーパネルだけでなく、本体が赤ちゃんに触れる心配もありません。

また、本体は単3アルカリ電池4個で動き、電源ケーブルも不要です。

Wi-Fiやインターネット接続も不要なので、初期設定も簡単に行えます。

生まれたばかりの赤ちゃんであれば1枚のセンサーパネルで十分ですが、寝返りを打てるようになったら2枚のセンサーパネルでモニタリングできる範囲を広げられます。

体動センサというと、赤ちゃんに装着させてケーブルが邪魔になるイメージを持つ人もいますが、新生児・乳児用体動センサならセンサーパネルだけでなく、本体が赤ちゃんに触れる心配もありません。

また、本体は単3アルカリ電池4個で動き、電源ケーブルも不要です。

Wi-Fiやインターネット接続も不要なので、初期設定も簡単に行えます。

新生児・乳児用の体動センサ

は、赤ちゃんの体の動きを検知しますが万が一異常が見られた場合はアラーム音と警告ランプにて異変をお知らせしてくれます。

具体的には、20秒間赤ちゃんの動きを感知できなかったり、体動の頻度が1分間で10回未満だったりした場合に異常検知とみなしてアラーム音を発します。

SIDSのリスクもあるため寝息などが聞こえないと不安になり、何度も確認することで自分自身が不眠になってしまうケースもあります。

しかし、体動センサはしっかりとアラーム音で異常を知らせてくれるので、産後の不安が大きく睡眠不足に陥っている人には特におすすめの製品です。

具体的には、20秒間赤ちゃんの動きを感知できなかったり、体動の頻度が1分間で10回未満だったりした場合に異常検知とみなしてアラーム音を発します。

SIDSのリスクもあるため寝息などが聞こえないと不安になり、何度も確認することで自分自身が不眠になってしまうケースもあります。

しかし、体動センサはしっかりとアラーム音で異常を知らせてくれるので、産後の不安が大きく睡眠不足に陥っている人には特におすすめの製品です。

「カメラだけでは不安だったが、センサーがあることで『ちゃんと呼吸している』と確認でき、親の精神的な安心感が全く違う」と、体動センサーならではの価値を評価する声が多数みられます。

ベビーモニターは赤ちゃんの安全を守るのに便利なアイテムではあるものの、結局使わなくなったり、ハッキングに対する不安があったりする場合、購入を迷ってしまう人も多いはずです。

そんな人におすすめしたいのが、ベビーモニターを購入するのではなく「 レンタル 」するという選択肢です。

レンタルであれば使わなくなった時点で返却でき、金銭的に後悔することもありません。

また、間違えてハッキングの心配がある「スマホ型」を購入してしまうというリスクも回避できます。

そんな人におすすめしたいのが、ベビーモニターを購入するのではなく「 レンタル 」するという選択肢です。

レンタルであれば使わなくなった時点で返却でき、金銭的に後悔することもありません。

また、間違えてハッキングの心配がある「スマホ型」を購入してしまうというリスクも回避できます。

ベビーモニターを購入する際には、以下の隠れた落とし穴について注意が必要です。

- 結局使わなかった時の金銭的ダメージが大きい

- ハッキングが怖くて安心できない

- 使用期間が意外と短く、その後の処分が面倒

具体的な理由について解説します。

ベビーモニターは便利な育児アイテムですが、実際に使ってみると「思っていたより必要なかった」というケースも少なくありません。

例えば、赤ちゃんが人の気配を感じないと泣いてしまうタイプだったり、リビングと寝室が近くて声が直接届く間取りだったりすると、モニターを使う機会が減ってしまいます。

その結果、せっかく高価な機種を購入したのに「いらない」と感じてしまい、金銭的に無駄になり失敗することもあるでしょう。

購入前には、自宅の環境や赤ちゃんの性格に合っているかをしっかり見極めることが大切です。

例えば、赤ちゃんが人の気配を感じないと泣いてしまうタイプだったり、リビングと寝室が近くて声が直接届く間取りだったりすると、モニターを使う機会が減ってしまいます。

その結果、せっかく高価な機種を購入したのに「いらない」と感じてしまい、金銭的に無駄になり失敗することもあるでしょう。

購入前には、自宅の環境や赤ちゃんの性格に合っているかをしっかり見極めることが大切です。

スマホ型のベビーモニターは外出先からも確認できて便利な反面、「ハッキングされるのでは」と不安を感じる人も少なくありません。

インターネットを経由して映像や音声をやり取りするため、セキュリティ対策が不十分だと、第三者にアクセスされるリスクがゼロではないのです。

特に安価な海外製アプリやクラウド接続型モデルでは、暗号化のレベルが低いものもあるため注意が必要です。

ベビーモニターで後悔せず安心して使うためには、信頼できるメーカーの製品を選び、パスワードの管理や定期的なアップデートを行うことが欠かせません。

また、接続タイプはWi-Fiタイプよりも無線タイプを選んだほうがハッキングのリスクは回避できます。

インターネットを経由して映像や音声をやり取りするため、セキュリティ対策が不十分だと、第三者にアクセスされるリスクがゼロではないのです。

特に安価な海外製アプリやクラウド接続型モデルでは、暗号化のレベルが低いものもあるため注意が必要です。

ベビーモニターで後悔せず安心して使うためには、信頼できるメーカーの製品を選び、パスワードの管理や定期的なアップデートを行うことが欠かせません。

また、接続タイプはWi-Fiタイプよりも無線タイプを選んだほうがハッキングのリスクは回避できます。

ベビーモニターは、赤ちゃん期の見守りにはとても便利ですが、使用が意外と短期間で終わってしまう点もデメリットです。

夜間授乳が終わったり、赤ちゃんが成長して一人寝を嫌がらなくなったりすると、使う頻度が一気に減ってしまいます。

また、引っ越しや間取りの変更によって必要性が薄れるケースもあります。

その後の処分も意外と厄介で、電子機器のため自治体の分別が複雑だったり、状態によってはフリマアプリで売りにくかったりすることもあるでしょう。

地域によって正しい処分方法は異なるものの、処分するのに費用がかかる場合もあります。

短期間の利用を想定して、レンタルの活用を検討するのも賢い選択です。

夜間授乳が終わったり、赤ちゃんが成長して一人寝を嫌がらなくなったりすると、使う頻度が一気に減ってしまいます。

また、引っ越しや間取りの変更によって必要性が薄れるケースもあります。

その後の処分も意外と厄介で、電子機器のため自治体の分別が複雑だったり、状態によってはフリマアプリで売りにくかったりすることもあるでしょう。

地域によって正しい処分方法は異なるものの、処分するのに費用がかかる場合もあります。

短期間の利用を想定して、レンタルの活用を検討するのも賢い選択です。

家具・家電のレンタル・サブスク CLAS(クラス)

を利用すれば、ベビーモニターも含めてベビー関連の家具・家電に関する不安を解消できます。

主なメリットは以下の通りです。

主なメリットは以下の通りです。

- 必要な期間だけ使えて、処分・返却の手間がかからない

- 購入前に必要かお試しできる

- 初期費用を抑えて、高品質な安心モデルを使える

赤ちゃんは日々成長していくもので、ベビー用品は一定期間しか基本的に使いません。

一定期間しか使わないにも関わらず、ベビーモニターのように高価な製品もあります。

しかし、 CLAS のようなレンタル・サブスクサービスを活用すれば、購入しなくても一定期間だけ利用でき、その分のコストを支払えば良いので金銭的なダメージを軽減することが可能です。

また、レンタル・サブスクだと返却に手間がかかるのではないかと不安に感じる人もいますが、 CLAS なら簡単に返却することができます。

例えばベビーモニターが不要になった場合、マイページにログインをして申し込むだけで完了。

解体や梱包なども不要で、集荷を待つだけで簡単に返却できるのは大きなメリットです。

一定期間しか使わないにも関わらず、ベビーモニターのように高価な製品もあります。

しかし、 CLAS のようなレンタル・サブスクサービスを活用すれば、購入しなくても一定期間だけ利用でき、その分のコストを支払えば良いので金銭的なダメージを軽減することが可能です。

また、レンタル・サブスクだと返却に手間がかかるのではないかと不安に感じる人もいますが、 CLAS なら簡単に返却することができます。

例えばベビーモニターが不要になった場合、マイページにログインをして申し込むだけで完了。

解体や梱包なども不要で、集荷を待つだけで簡単に返却できるのは大きなメリットです。

同じようなベビーモニターでも、機能や特徴などは異なっており、実際に使ってみると「合う・合わない」の問題が生じてしまう場合もあります。

もし購入した場合だと、たとえ環境に合っていなかったとしても基本的に返却することはできません。

一方で、 CLAS のレンタル・サブスクを活用すれば、購入価格よりもお得な月額費用で自宅の環境に合っているか、本当に必要かどうかをお試しすることが可能です。

購入前に試せることで失敗するリスクを防げます。

また、ベビーモニターがまだ使える状態でも、もう使わないので処分するしかないという状況に陥ることもあるでしょう。

購入について不安に感じる人もいますが、 CLAS のレンタル・サブスクであれば処分不要で利用できます。

もし購入した場合だと、たとえ環境に合っていなかったとしても基本的に返却することはできません。

一方で、 CLAS のレンタル・サブスクを活用すれば、購入価格よりもお得な月額費用で自宅の環境に合っているか、本当に必要かどうかをお試しすることが可能です。

購入前に試せることで失敗するリスクを防げます。

また、ベビーモニターがまだ使える状態でも、もう使わないので処分するしかないという状況に陥ることもあるでしょう。

購入について不安に感じる人もいますが、 CLAS のレンタル・サブスクであれば処分不要で利用できます。

※イメージ

今回は、ベビーモニターの必要性や選ぶ際のポイント、おすすめモデルなどを紹介してきました。

ベビーモニターは、赤ちゃんの安全を守りながら親の負担を軽減してくれる心強い育児アイテムです。

ベビーモニターにもさまざまなタイプがあり、機能も製品ごとに異なります。

赤ちゃんの安全性を考慮するなら、うつ伏せ検知や温度アラート、暗視性能などの機能を兼ね備えたモデルがおすすめです。

赤ちゃんの見守りに最適なベビーモニターですが、購入するとなるとある程度費用がかかってしまうというデメリットもあります。

また、短期間しか使用せず、まだ使えるのに処分が必要になるケースもあるでしょう。

このような「後悔」をなくすために、購入ではなくレンタルという選択肢を選ぶのもおすすめです。

レンタルサービスを活用して、あなたの家庭に最適なベビーモニターを見つけてみましょう。

ベビーモニターは、赤ちゃんの安全を守りながら親の負担を軽減してくれる心強い育児アイテムです。

ベビーモニターにもさまざまなタイプがあり、機能も製品ごとに異なります。

赤ちゃんの安全性を考慮するなら、うつ伏せ検知や温度アラート、暗視性能などの機能を兼ね備えたモデルがおすすめです。

赤ちゃんの見守りに最適なベビーモニターですが、購入するとなるとある程度費用がかかってしまうというデメリットもあります。

また、短期間しか使用せず、まだ使えるのに処分が必要になるケースもあるでしょう。

このような「後悔」をなくすために、購入ではなくレンタルという選択肢を選ぶのもおすすめです。

レンタルサービスを活用して、あなたの家庭に最適なベビーモニターを見つけてみましょう。