冷蔵庫で何日持つ?【食材別】保存期間の目安と長持ちさせるコツ

2025/10/06

「この間買ったばかりなのに、もう傷みかけてる・・・」

「この食材、冷蔵庫に入れてから何日経ったかな?」

冷蔵庫に食材を保存していると、そんな風に悩むことはありませんか?

賞味期限や消費期限が書かれていない野菜やお肉、一度開封してしまった食品など、いつまで安全に美味しく食べられるのか、迷ってしまうことも多いですよね。

この記事では、そんなあなたの疑問を解消するために、 さまざまな食材の冷蔵庫での保存期間の目安を一覧 でご紹介します。

さらに、食材の鮮度を長持ちさせるための正しい保存方法のコツも解説。

正しい知識を身につけて、食材を無駄なく使いこなし、日々の料理をもっと楽しみましょう!

「この食材、冷蔵庫に入れてから何日経ったかな?」

冷蔵庫に食材を保存していると、そんな風に悩むことはありませんか?

賞味期限や消費期限が書かれていない野菜やお肉、一度開封してしまった食品など、いつまで安全に美味しく食べられるのか、迷ってしまうことも多いですよね。

この記事では、そんなあなたの疑問を解消するために、 さまざまな食材の冷蔵庫での保存期間の目安を一覧 でご紹介します。

さらに、食材の鮮度を長持ちさせるための正しい保存方法のコツも解説。

正しい知識を身につけて、食材を無駄なく使いこなし、日々の料理をもっと楽しみましょう!

手軽な月額でレンタル・交換・返却

試して、あとから購入も選べます

毎日食べるご飯やパンなどの主食。

炊きすぎたり、買いすぎたりした時に、冷蔵庫で保存することもありますよね。

ここでは、主食や粉類の冷蔵保存期間の目安と、美味しさを保つコツをご紹介します。

ご注意: ここに記載した期間は、あくまで品質が落ちにくく、美味しく食べられる期間の目安です。冷蔵庫の開閉頻度や温度設定によっても変わりますので、なるべく早めに使い切るようにしましょう。

炊きすぎたり、買いすぎたりした時に、冷蔵庫で保存することもありますよね。

ここでは、主食や粉類の冷蔵保存期間の目安と、美味しさを保つコツをご紹介します。

ご注意: ここに記載した期間は、あくまで品質が落ちにくく、美味しく食べられる期間の目安です。冷蔵庫の開閉頻度や温度設定によっても変わりますので、なるべく早めに使い切るようにしましょう。

・冷蔵保存の目安は1〜2日。

・「冷蔵」だとデンプンが劣化し、味が落ちやすい。

・すぐに食べないなら「冷凍」がおすすめ。冷凍は約1ヵ月が目安。

・「冷蔵」だとデンプンが劣化し、味が落ちやすい。

・すぐに食べないなら「冷凍」がおすすめ。冷凍は約1ヵ月が目安。

炊き立ての温かいご飯を、乾燥しないように一食分ずつラップでぴったりと包みます。

粗熱が取れたら、冷蔵庫の中でも温度が低いチルド室やパーシャル室で保存すると、通常よりもデンプンの劣化を抑えられます。

粗熱が取れたら、冷蔵庫の中でも温度が低いチルド室やパーシャル室で保存すると、通常よりもデンプンの劣化を抑えられます。

・野菜室で1〜2ヵ月を目安に使い切る。

・お米は常温保存も可能。

・夏場は虫の発生や品質の劣化を防ぐために冷蔵庫の野菜室での保存が最適。

・お米は常温保存も可能。

・夏場は虫の発生や品質の劣化を防ぐために冷蔵庫の野菜室での保存が最適。

米びつや密閉できる保存袋、よく洗って乾かしたペットボトルなどに入れて、庫内のニオイ移りを防ぎましょう。

冷蔵庫から出した際の結露を防ぐため、使う分だけを素早く取り出すのが美味しく保つポイントです。

冷蔵庫から出した際の結露を防ぐため、使う分だけを素早く取り出すのが美味しく保つポイントです。

・保存期間の目安は2〜3日。

・デンプンの劣化が進みやすく、冷蔵庫に入れるとパサパサとした食感に。

・2〜3日で食べきれないなら、「冷凍」がおすすめ。冷凍なら約1ヵ月が目安。

・デンプンの劣化が進みやすく、冷蔵庫に入れるとパサパサとした食感に。

・2〜3日で食べきれないなら、「冷凍」がおすすめ。冷凍なら約1ヵ月が目安。

乾燥やニオイ移りを防ぐため、1枚ずつラップで丁寧に包み、さらに保存袋に入れるのがおすすめです。

食べる際は、冷蔵庫から出してすぐにトースターで温め直すと、水分が飛びすぎず美味しくいただけます。

食べる際は、冷蔵庫から出してすぐにトースターで温め直すと、水分が飛びすぎず美味しくいただけます。

作り置きしたカレーや味噌汁は、毎日の食事の準備をラクにしてくれる心強い味方です。しかし、調理済みの料理は傷みやすいため、保存期間には注意が必要です。ここでは、代表的な料理の保存期間と注意点を見ていきましょう。

・保存期間の目安は1〜2日。

・特に豆腐や油揚げ、わかめなどの具材は傷みやすいので早めに食べきる。

・1食分ずつ「冷凍」すれば約2〜3週間。ただし、豆腐やこんにゃくなど食感が変わりやすい具材は避ける。

・特に豆腐や油揚げ、わかめなどの具材は傷みやすいので早めに食べきる。

・1食分ずつ「冷凍」すれば約2〜3週間。ただし、豆腐やこんにゃくなど食感が変わりやすい具材は避ける。

粗熱をしっかりと取ってから、密閉できる保存容器や鍋ごと冷蔵庫に入れます。

鍋で保存する場合は、お玉を入れっぱなしにすると雑菌が繁殖する原因になるため、必ず取り出してからフタをしましょう。

再加熱する際は、食中毒を防ぐためにも、必ず中心部までしっかりと火を通すことが大切です。

鍋で保存する場合は、お玉を入れっぱなしにすると雑菌が繁殖する原因になるため、必ず取り出してからフタをしましょう。

再加熱する際は、食中毒を防ぐためにも、必ず中心部までしっかりと火を通すことが大切です。

・保存期間の目安は1〜2日。

・カレーは食中毒菌が繁殖しやすいため、常温放置は禁止。特にじゃがいもは傷みやすい。

・「冷凍」なら1ヵ月が目安。ただし、じゃがいもは入れない。

・カレーは食中毒菌が繁殖しやすいため、常温放置は禁止。特にじゃがいもは傷みやすい。

・「冷凍」なら1ヵ月が目安。ただし、じゃがいもは入れない。

カレーに発生しやすいウェルシュ菌は熱に強く、ゆっくり冷ます過程で増殖します。鍋ごと氷水につけたり、浅い容器に小分けにしたりして、できるだけ素早く粗熱を取りましょう。

再加熱の際も、鍋底からしっかりかき混ぜて加熱してください。

再加熱の際も、鍋底からしっかりかき混ぜて加熱してください。

野菜は種類によって適切な保存方法や日持ちが大きく異なります。ここでは、よく使う野菜を中心に、それぞれの保存期間の目安と鮮度を保つコツをご紹介します。正しく保存して、野菜の美味しさを長持ちさせましょう。

・丸ごとなら約2ヵ月、カットしたものは2〜3日が目安。

・風通しの良い冷暗所での常温保存が向いている。

・夏場や湿度の高い時期、カットしたものは冷蔵庫の野菜室で保存。

・風通しの良い冷暗所での常温保存が向いている。

・夏場や湿度の高い時期、カットしたものは冷蔵庫の野菜室で保存。

丸ごとの場合は、1個ずつ新聞紙やキッチンペーパーで包み、ポリ袋に入れて野菜室へ。カットしたものは、切り口が乾燥しないようにラップでぴったりと包むか、密閉容器に入れて保存してください。

・保存目安は5〜7日。

・冷やしすぎると「低温障害」でしなびる。

・野菜室での保存を。

・冷やしすぎると「低温障害」でしなびる。

・野菜室での保存を。

水気をしっかり拭き取り、1本ずつキッチンペーパーで包みます。

さらにポリ袋に入れて口を軽く閉じ、ヘタを下にして立てて野菜室で保存すると、鮮度が長持ちしやすくなります。

さらにポリ袋に入れて口を軽く閉じ、ヘタを下にして立てて野菜室で保存すると、鮮度が長持ちしやすくなります。

・保存期間は7〜10日。

・水気をしっかりと拭き取る。

・水気をしっかりと拭き取る。

キッチンペーパーで水気を拭き取り、2〜3個まとめて新しいキッチンペーパーで包みます。

ポリ袋に入れて口を軽く閉じ、ヘタを上にして野菜室で立てて保存するのがおすすめです。

ポリ袋に入れて口を軽く閉じ、ヘタを上にして野菜室で立てて保存するのがおすすめです。

・丸ごとなら約2週間が目安。

・カットしたものは3〜5日が目安。

・収穫後も成長しようとするため、芯の成長を止める処理をする。

・カットしたものは3〜5日が目安。

・収穫後も成長しようとするため、芯の成長を止める処理をする。

丸ごとの場合、芯をくり抜くか、芯に数カ所切り込みを入れ、そこに濡らしたキッチンペーパーを詰めてポリ袋に入れます。

カットしたものは、切り口をラップでぴったりと覆って乾燥を防ぎましょう。

カットしたものは、切り口をラップでぴったりと覆って乾燥を防ぎましょう。

・新聞紙に包んで常温保存で1〜2ヵ月。

・冷蔵庫に入れると低温障害で傷む。

・カットしたものや夏場は野菜室で保存。

・冷蔵庫に入れると低温障害で傷む。

・カットしたものや夏場は野菜室で保存。

カットした場合は、切り口が変色しないようにラップでぴったりと包み、ポリ袋に入れて野菜室で保存し、2〜3日を目安に使い切りましょう。使いかけのものは早めに調理するのがおすすめです。

・目安は3〜5日。

・水滴がつくと傷むので、袋から出し、水滴がついていたら拭き取る。

・「冷凍」なら約3〜4週間。石づきを落としてほぐし、冷凍用保存袋に入れる。

・水滴がつくと傷むので、袋から出し、水滴がついていたら拭き取る。

・「冷凍」なら約3〜4週間。石づきを落としてほぐし、冷凍用保存袋に入れる。

石づきを切り落とさずにキッチンペーパーで包み、ポリ袋に入れて口を軽く閉じます。軸を下に向け、立てて保存すると長持ちします。すぐに使わない場合は、石づきを落としてほぐし、冷凍保存すると便利です。

・葉付きのままなら4〜5日。

・葉を切り落とせば1〜2週間。葉を取らないと水分や栄養が奪われ、根に「す」が入る。

・「冷凍」なら、すりおろすか、いちょう切りなど調理しやすい形にカットして約1ヵ月。

・葉を切り落とせば1〜2週間。葉を取らないと水分や栄養が奪われ、根に「す」が入る。

・「冷凍」なら、すりおろすか、いちょう切りなど調理しやすい形にカットして約1ヵ月。

購入後はすぐに葉を根元から切り落としましょう。根の部分は新聞紙やキッチンペーパーで包んでからポリ袋に入れ、カットした場合は切り口をラップで覆い、立てて野菜室で保存します。

・保存期間の目安は2〜3週間。

・袋の中が結露すると、傷みやすくなる。

・袋の中が結露すると、傷みやすくなる。

表面の水気をしっかり拭き取り、キッチンペーパーで1本ずつ包みます。

ポリ袋に入れて口を軽く閉じ、可能であれば野菜室で立てて保存すると、鮮度をより長く保つことができます。

ポリ袋に入れて口を軽く閉じ、可能であれば野菜室で立てて保存すると、鮮度をより長く保つことができます。

・熟れ具合によって保存場所が変わります。

・緑色で硬いアボカドは、常温で追熟させる。

・触って少し弾力を感じたら食べごろ。

・熟したアボカドは、冷蔵庫に入れる。

・緑色で硬いアボカドは、常温で追熟させる。

・触って少し弾力を感じたら食べごろ。

・熟したアボカドは、冷蔵庫に入れる。

熟したアボカドは、丸ごとポリ袋に入れて野菜室で保存します(目安3〜5日)。

カットしたものは、変色を防ぐため切り口にレモン汁を塗り、種をつけたままラップでぴったりと包んで保存しましょう(目安1〜2日)。

カットしたものは、変色を防ぐため切り口にレモン汁を塗り、種をつけたままラップでぴったりと包んで保存しましょう(目安1〜2日)。

・光の当たらない風通しの良い場所での常温保存(2〜3ヵ月)。

・冷蔵庫に入れると低温障害で傷みやすく、揚げ物にした際に焦げやすくなる。

・マッシュポテトなど加熱調理してから「冷凍」すれば約1ヵ月持つ。

・冷蔵庫に入れると低温障害で傷みやすく、揚げ物にした際に焦げやすくなる。

・マッシュポテトなど加熱調理してから「冷凍」すれば約1ヵ月持つ。

カットしたものは、水にさらした後に水気をしっかり切り、密閉容器やポリ袋に入れて冷蔵庫で保存し、2〜3日で使い切りましょう。芽や緑色に変色した皮には有毒物質が含まれるため、必ず厚く取り除いてください。

・丸ごとなら約2週間

・カットしたものは3〜5日が目安。

・収穫後も外葉から芯に栄養を送ろうとするため、芯から傷み始めます。

・カットしたものは3〜5日が目安。

・収穫後も外葉から芯に栄養を送ろうとするため、芯から傷み始めます。

丸ごとの場合は、キッチンペーパーで包んでから新聞紙で全体をくるみ、冷暗所または野菜室で立てて保存します。

カットしたものは、芯に切り込みを入れると成長を止められ、切り口をラップで覆って乾燥を防ぎましょう。

カットしたものは、芯に切り込みを入れると成長を止められ、切り口をラップで覆って乾燥を防ぎましょう。

・「野菜室」で、4〜7日が目安。

・きゅうりは低温と水分に弱く、表面が濡れていると傷む。

・薄切りにして塩もみし、水気を絞れば「冷凍」で約1ヵ月持つ。

・きゅうりは低温と水分に弱く、表面が濡れていると傷む。

・薄切りにして塩もみし、水気を絞れば「冷凍」で約1ヵ月持つ。

水気をしっかり拭き取り、1本ずつキッチンペーパーで包んでからポリ袋に入れます。ヘタを上にして、必ず立てて野菜室で保存しましょう。冷気が直接当たらないように、冷蔵庫の奥や冷気の吹き出し口から離れた場所に置くのがポイントです。

果物も種類によって常温で追熟させるべきものと、すぐに冷蔵庫に入れるべきものがあります。

それぞれの果物に合った方法で保存し、一番美味しい状態でいただきましょう。

それぞれの果物に合った方法で保存し、一番美味しい状態でいただきましょう。

・保存期間の目安は1〜2週間。

・カゴなどに入れて風通しの良い冷暗所で保存が基本。

・量が多い場合や暖かい季節は、乾燥を防いで冷蔵庫の野菜室で保存する。

・カゴなどに入れて風通しの良い冷暗所で保存が基本。

・量が多い場合や暖かい季節は、乾燥を防いで冷蔵庫の野菜室で保存する。

乾燥を防ぐため、数個ずつ新聞紙やキッチンペーパーで包み、ポリ袋に入れて保存しましょう。ヘタを下にしておくと、果実の水分が失われにくく、鮮度が保たれやすくなります。

保存期間の目安は3〜5日です。いちごは非常にデリケートで傷みやすいため、丁寧な扱いが必要です。水に触れると傷みが早まるので、食べる直前に洗うようにしましょう。

洗わずに購入したパックのままか、重ならないように保存容器に並べて冷蔵庫へ入れます。ヘタを取らずに保存し、キッチンペーパーを敷くと、余分な湿気を吸い取ってくれるのでおすすめです。

・硬い桃は、甘さを引き出すために常温で。

・食べる1〜2時間前に冷蔵庫で冷やすのがおすすめ。

・食べる1〜2時間前に冷蔵庫で冷やすのがおすすめ。

十分に熟した桃は、乾燥しないように1個ずつキッチンペーパーなどでふんわりと包み、ポリ袋に入れて野菜室で保存します(目安2〜3日)。

桃同士がぶつかるとそこから傷んでしまうので注意しましょう。

桃同士がぶつかるとそこから傷んでしまうので注意しましょう。

保存期間の目安は7〜10日です。梨は収穫後に追熟しない果物なので、購入後はすぐに冷蔵庫で保存するのが美味しさを保つポイントです。常温に置いておくと、水分が抜けて食感が悪くなってしまいます。

乾燥が大敵なので、1個ずつ新聞紙やキッチンペーパーで包み、ポリ袋に入れて野菜室で保存します。みかんと同様に、ヘタを下側にして保存すると、呼吸が抑えられて鮮度が長持ちします。

・目安は2〜4週間。

・りんごはほかの野菜や果物の熟成を早める「エチレンガス」を多く放出する果物で、必ず分けて保存する。

・りんごはほかの野菜や果物の熟成を早める「エチレンガス」を多く放出する果物で、必ず分けて保存する。

エチレンガスの影響を防ぐため、1個ずつ新聞紙やキッチンペーパーで包み、ポリ袋に入れて口をしっかり閉じて保存します。

特に、エチレンガスの影響を受けやすい、じゃがいもや人参の近くには置かないように注意してください。

特に、エチレンガスの影響を受けやすい、じゃがいもや人参の近くには置かないように注意してください。

肉類は生ものなので、特に注意して保存する必要があります。種類や形状によっても日持ちが大きく変わるため、正しく保存して安全に美味しくいただきましょう。

ドリップ(赤い水分)は臭みや傷みの原因になるので、購入後はすぐに処理するのがポイントです。

ドリップ(赤い水分)は臭みや傷みの原因になるので、購入後はすぐに処理するのがポイントです。

【保存期間の目安】

・ブロック肉:3〜5日

・薄切り・こま切れ肉:1〜2日

・ひき肉:当日中

・ブロック肉:3〜5日

・薄切り・こま切れ肉:1〜2日

・ひき肉:当日中

このように、豚肉は種類によって日持ちが大きく異なります。特に空気に触れる面積が広いひき肉は傷みやすいので、購入したその日のうちに使い切るのが理想です。すぐに使わない場合は、冷凍保存しましょう。

【冷凍の場合】

・薄切り/こま切れ:約2〜3週間

・ブロック:約1ヵ月

酸化を防ぐためになるべく空気を抜いてラップで包みましょう。

【冷凍の場合】

・薄切り/こま切れ:約2〜3週間

・ブロック:約1ヵ月

酸化を防ぐためになるべく空気を抜いてラップで包みましょう。

購入したパックから取り出し、キッチンペーパーでドリップを丁寧に拭き取ります。使いやすい量に小分けにしてラップでぴったりと包み、ニオイ移りを防ぐために密閉できる保存袋に入れてチルド室などで保存してください。

・もも肉・むね肉・ささみ:1〜2日

・ひき肉:当日中

・ひき肉:当日中

鶏肉は、他のお肉に比べて水分が多く傷みやすいのが特徴です。特にサルモネラ菌やカンピロバクターなどの食中毒菌が繁殖しやすいため、購入後はなるべく早く使い切るように心がけましょう。

【冷凍の場合】

もも・むね肉:約2〜3週間

下味をつけてから冷凍用保存袋に入れると調理の時短になり便利です。

【冷凍の場合】

もも・むね肉:約2〜3週間

下味をつけてから冷凍用保存袋に入れると調理の時短になり便利です。

ドリップをしっかり拭き取った後、水分を吸収するキッチンペーパーで包んでからラップをします。さらに密閉できる保存袋に入れると、乾燥やニオイ移りを防ぎ、鮮度を保ちやすくなります。

・ブロック肉:3〜5日

・薄切り・こま切れ肉:1〜3日

・ひき肉:当日中

・薄切り・こま切れ肉:1〜3日

・ひき肉:当日中

牛肉も豚肉と同様に、空気に触れる面積が広いほど傷みやすくなります。ブロック肉は比較的日持ちしますが、薄切り肉やひき肉は早めに消費しましょう。

すぐに使わない分は、新鮮なうちに冷凍保存するのがおすすめです。

【冷凍の場合】

・薄切り/こま切れ:約2〜3週間

・ブロック:約1ヵ月

空気に触れないようぴったりと包み、急速冷凍すると品質が落ちにくくなります。

すぐに使わない分は、新鮮なうちに冷凍保存するのがおすすめです。

【冷凍の場合】

・薄切り/こま切れ:約2〜3週間

・ブロック:約1ヵ月

空気に触れないようぴったりと包み、急速冷凍すると品質が落ちにくくなります。

キッチンペーパーでドリップを丁寧に拭き取ります。空気に触れると酸化して風味が落ちるため、一枚ずつ広げるようにしてラップでぴったりと包みましょう。チルド室やパーシャル室など、低温で保存するのが最適です。

ここまで紹介した食材以外にも、冷蔵庫での保存方法に迷うものがありますよね。ここでは、搾乳した母乳や調味料など、特殊な食品の保存について解説します。

・砂糖は冷蔵庫での保存には向いていません。

・冷蔵庫から出し入れする際の温度変化で結露し、湿気で固まる原因に。

・常温で、湿気の少ない場所に密閉して保存する。

・冷蔵庫から出し入れする際の温度変化で結露し、湿気で固まる原因に。

・常温で、湿気の少ない場所に密閉して保存する。

マヨネーズやケチャップ、開封後の醤油やみりん、味噌などは冷蔵保存が基本です。ドアポケットは便利ですが、温度変化が激しい場所でもあります。種類ごとにケースでまとめたり、チューブ類は立てて収納したりすると、スッキリして見つけやすくなります。

・粉末のプロテインは、湿気で固まるため常温保存。

・水に溶かしたプロテインは、時間が経つと雑菌が繁殖しやすいため、作ったらすぐに飲むこと。

・もし一時的に保存する場合は、冷蔵庫に入れて数時間以内には飲み切る。

・水に溶かしたプロテインは、時間が経つと雑菌が繁殖しやすいため、作ったらすぐに飲むこと。

・もし一時的に保存する場合は、冷蔵庫に入れて数時間以内には飲み切る。

・保存期間の目安は、搾乳後、4℃以下の冷蔵庫で24時間以内。

・これを超えて保存する場合は、-18℃以下の冷凍庫で6ヵ月以内。

・これを超えて保存する場合は、-18℃以下の冷凍庫で6ヵ月以内。

清潔な手で搾乳し、専用の母乳保存バッグや煮沸消毒した哺乳瓶に入れます。

温度変化の少ない冷蔵庫の奥の方で保存し、開閉による温度変化の影響を受けやすいドアポケットは避けましょう。

温度変化の少ない冷蔵庫の奥の方で保存し、開閉による温度変化の影響を受けやすいドアポケットは避けましょう。

食材を長持ちさせるには、正しい方法で保存することが大切です。

しかし、それと同時に「冷蔵庫の性能」も重要なポイントになります。

最近の冷蔵庫は、チルド機能や野菜の鮮度を保つ機能などが進化しており、食材の美味しさをより長くキープできます。

とはいえ、高機能な冷蔵庫は価格も高く、すぐに買い替えるのは難しいと感じるもの・・・。

そんな方におすすめなのが、 「家具と家電のレンタル・サブスク」 です。

家電のレンタル・サブスクとは、手頃な月額で、家電を利用できるサービス。

初期費用を抑えて、家で使って試せるのが魅力です。

しかし、それと同時に「冷蔵庫の性能」も重要なポイントになります。

最近の冷蔵庫は、チルド機能や野菜の鮮度を保つ機能などが進化しており、食材の美味しさをより長くキープできます。

とはいえ、高機能な冷蔵庫は価格も高く、すぐに買い替えるのは難しいと感じるもの・・・。

そんな方におすすめなのが、 「家具と家電のレンタル・サブスク」 です。

家電のレンタル・サブスクとは、手頃な月額で、家電を利用できるサービス。

初期費用を抑えて、家で使って試せるのが魅力です。

家電のレンタル・サブスク

なら、購入に比べて初期費用を大幅に抑えることが可能です。

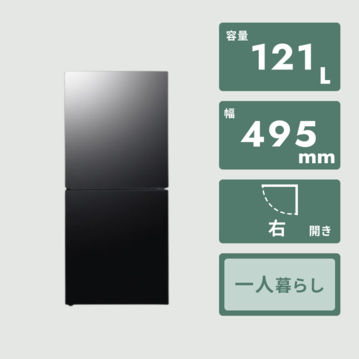

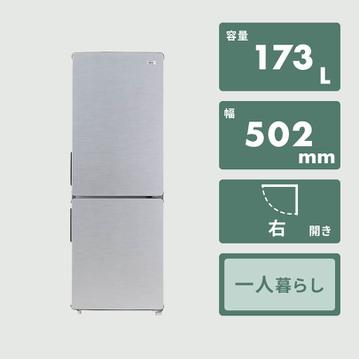

月々定額で、高性能なモデルの冷蔵庫を手軽に利用できるので、気軽に気になる冷蔵庫を使えます。

レンタルしてから「やっぱり買いたい」と思ったら、あとから購入することも可能 。そのときは、それまで支払ったレンタル料金分は差し引かれます。

今持っている冷蔵庫も、引き取りオプションを使えば、新しい冷蔵庫が届く際に回収してもらえますよ。

月々定額で、高性能なモデルの冷蔵庫を手軽に利用できるので、気軽に気になる冷蔵庫を使えます。

レンタルしてから「やっぱり買いたい」と思ったら、あとから購入することも可能 。そのときは、それまで支払ったレンタル料金分は差し引かれます。

今持っている冷蔵庫も、引き取りオプションを使えば、新しい冷蔵庫が届く際に回収してもらえますよ。

一人暮らしを始めるときは小さめ、家族が増えたら大きめ、といったように、そのときの暮らしに合ったサイズの冷蔵庫を選んで、簡単に借り換えできます。

購入すると難しいサイズ変更も、 家電のレンタル・サブスク なら柔軟に対応

可能です。

また引っ越しの際に、古い冷蔵庫の処分や新しい冷蔵庫の購入に悩む必要もなくなります。

荷物が減るから引っ越し費用の節約にも つながりますよ。

購入すると難しいサイズ変更も、 家電のレンタル・サブスク なら柔軟に対応

可能です。

また引っ越しの際に、古い冷蔵庫の処分や新しい冷蔵庫の購入に悩む必要もなくなります。

荷物が減るから引っ越し費用の節約にも つながりますよ。

家電のレンタル・サブスクCLAS

なら、希望の場所まで配送・設置してくれるので、重い冷蔵庫を運ぶ手間がかかりません。

利用が終わった後の引き取りも行ってくれるため、処分の手間やリサイクル費用も不要です。

故障やトラブルの際もサポートが充実している から、安心して利用できます。

詳しくは、 「よくある質問」 をご覧ください。

利用が終わった後の引き取りも行ってくれるため、処分の手間やリサイクル費用も不要です。

故障やトラブルの際もサポートが充実している から、安心して利用できます。

詳しくは、 「よくある質問」 をご覧ください。

今回は、さまざまな食材の冷蔵保存期間の目安と、鮮度を長持ちさせるコツをご紹介しました。食材の性質を知り、それぞれに合った方法で保存することで、美味しさを保てる期間は大きく変わります。

うっかり食材を無駄にしてしまう「フードロス」を減らすことにも繋がり、環境にも家計にも優しくなります。

ぜひ、今日から日々の食材管理に役立ててみてください。

そして、もし今の冷蔵庫の鮮度保持機能に不満を感じたら、家電のレンタル・サブスクCLASという賢い選択肢も検討してみてはいかがでしょうか。

うっかり食材を無駄にしてしまう「フードロス」を減らすことにも繋がり、環境にも家計にも優しくなります。

ぜひ、今日から日々の食材管理に役立ててみてください。

そして、もし今の冷蔵庫の鮮度保持機能に不満を感じたら、家電のレンタル・サブスクCLASという賢い選択肢も検討してみてはいかがでしょうか。